1. そもそもSUB6、ミリ波って何のこと?

ローカル5G(だけでなくモバイルキャリアの5Gも)ではあまり見慣れない用語が並んでいることが多いかと思います。

そんな中でも方式として必ずといっていいほど書かれているSub6(サブシックス)とミリ波について簡単に説明させて頂きます。

1-1. Sub6

英語では「〇〇より小さい数値」ということをSub 〇〇と表記されていることがあります。

そのため6GHz(ギガヘルツ)より下の周波数帯を、GHzも省略してSub6と呼んでいます。

ローカル5Gではn79と呼ばれる4.5GHz帯がこれにあたりますが、そのうち日本では4.6GHz~4.8GHzが屋内向けで、4.8GHz~4.9GHzが屋内/屋外向けとなっています。

1-2. ミリ波

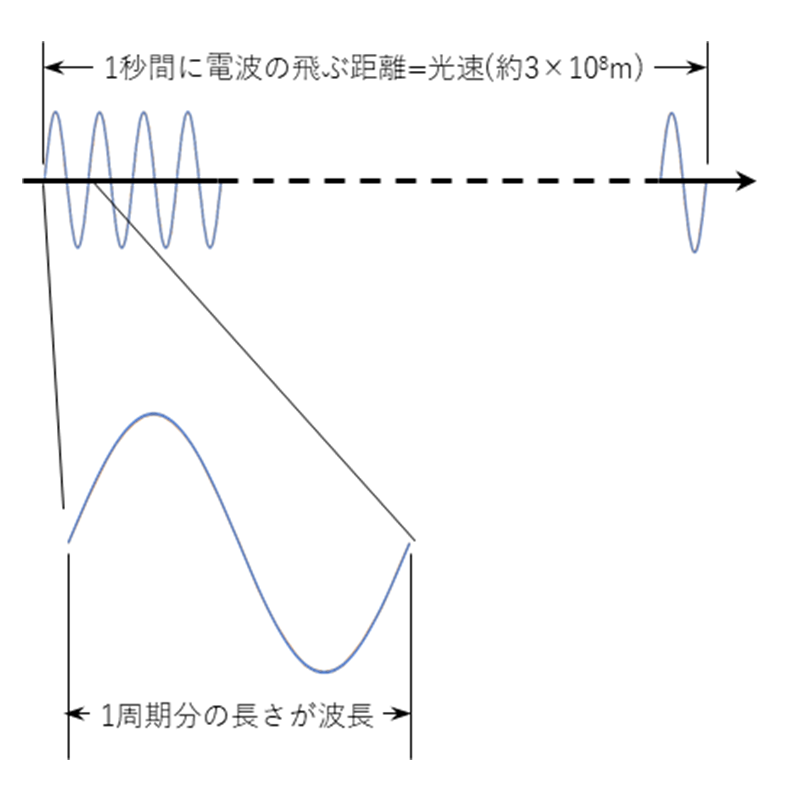

こちらは周波数ではなく波長によって定義された用語です。

波長が1mmから10mmまでの帯域がミリ波と呼ばれています。

ここで「波長ってなんだっけ?」という方向けに少し説明すると、電波の波の1周期分の長さになります。

この1周期分の長さは周波数によって変わりますが、周波数は1秒間の波(周期)の数のことです。それに対して、電波の速さは光速(約3×108m)ですので、これを周波数で割ったものになります。

波長T = 3×108(m)/周波数f(Hz)

そのため、波長が1mmから10mmの範囲にある周波数は30GHz~300GHzとなります。

実際にはn257と呼ばれる26.5GHz帯が割当てられているため30GHzには届いていませんが、ほぼミリ波ということでミリ波と呼ばれています。

ローカル5Gではこのうちの28.2~29.1GHzが割当てられることになっています。

2. 5Gの本命はミリ波?

ミリ波が5Gの本命などと言われることもあります。

これは高い周波数の方が、より通信速度を上げやすい為ですがその理由について説明させて頂きます。

まず、電波による通信のためには変調を行いますので、単一の周波数ではなくある程度幅を持った帯域が必要となります。

ここでは詳しく触れませんが、通信速度を上げようとすると必要な帯域幅も広がると覚えておいてください。

そして、例えばですが100MHzの帯域幅を通信で使用したいとなったとします。仮に1GHzでこの100MHzの帯域幅を確保しようとすると、1GHz~1.1GHzとその周波数の10%の帯域が必要になります。それに対して10GHzではというと10GHz~10.1GHzと1%の帯域で済みます。

このため周波数が高くなると、広い帯域幅を使用した場合でも影響が低く、その帯域幅を使用したい多くの利用者が使用可能になるということです。

3. それでもまだSub6が主流なわけ

実は京セラみらいエンビジョンでもミリ波については検証などのために導入を行ってきましたが、それでも実用としてはSub6をお勧めせざるを得ない状況と考えております。

その理由の一つとしては、ミリ波の扱いにくさにあります。

電波に限らず、音波や光なども同じく、周波数が高くなると直進性が高くなり、遮蔽物などの影響を受けやすくなります。それどころか空気中の塵や霧などによる影響もあります。

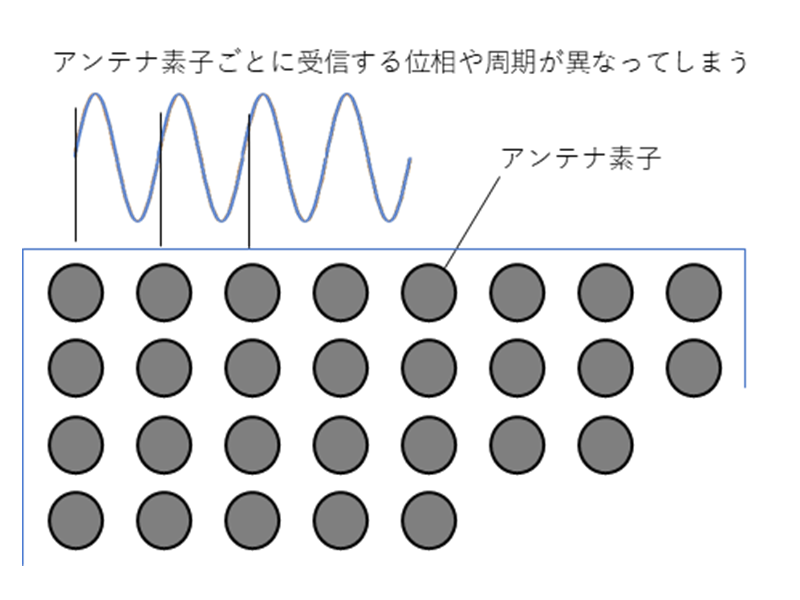

また、波長が短くなるにつれてアンテナの長さも短くなりますが、アンテナの利得を上げたりするためにアンテナの数を増やす必要があります。

しかし、アンテナ素子ごとに受信時の位相や周期がずれ、更に電波の入射角によってもずれ方が変わるため、これらを計算して合成するフェーズドアレイアンテナというものが必要となりますが、今でも省電力化や効率化を上げるためのアンテナが今でも新たに発表されている状態です(2023年11月現在)。

そのため、ミリ波に対応した端末もまだ少なく、使用する際に周辺の影響などを受けやすく、移動体として安定した通信を確保することが難しい状況です。

そういった理由からまずはSub6で導入を進め、ミリ波の導入については安定した通信が可能な製品が拡充するのを待ってからシステムの拡張などで対応することをお勧めします。

京セラみらいエンビジョンではSub6の導入に際して、まずお試し頂いてその有効性を確認しやすいようにサブスクリプションのプランも用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

本記事で紹介した製品・サービスの詳細は、各製品ページでご案内しております。

▸ローカル5G Sub6ソリューション

▸サブスク5G

お役立ち資料

▹Sub6/ミリ波の詳細と今後の拡張性について