目次

1. O-RANとは

最近寒くなってきてもう今年も残すところわずかというところですが、今年は去年と比べてローカル5Gに関して少しずつ皆様の興味関心が強くなってきていると感じております。このコラムをご覧の皆様の中にもローカル5Gを最近よく調べてるという方もいらっしゃるでしょう。

そんな中でO-RANという言葉に出会った方もいらっしゃるのではないでしょうか。O-RANというのは比較的新しい仕組みなのでご存じではない方もいらっしゃると思います。

また、O-RANは知ってるけど結局それが何なのか、何がどうなって何のメリットがあるのかわからない方も多いと思います。

そんなO-RANを紹介していきたいと思います。

まずO-RANとは「Open Radio Access Network」の略となります。

すごく簡単に言うと、通信の仕組みをオープンにしていろいろな機器の組み合わせでRANを作れるようにしましょうというものです。

この仕組みのルールを決めているのがO-RAN Allianceになります。

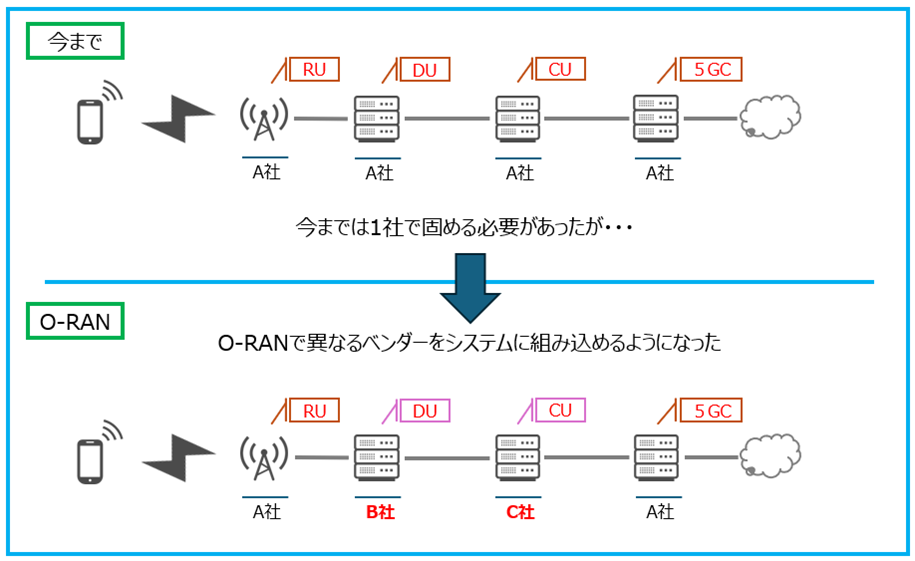

逆に考えるとO-RANが世に出るまでは単一ベンダーで機器構成を固めるのが当たり前だったわけです。

例えばA社は無線機の性能がよく扱いやすいけど上位装置は扱いにくい、B社は逆で上位装置は使いやすいけど無線機が使いにくいといった状況の時にどっちかで固めるしかないので、状況に応じてトータルとしてみたらA社かなあとか、使いにくい部分や性能が他社より落ちる部分も飲み込んで設置をせざるを得ないという状況でした。

その状況からO-RANが生まれることで、A社とB社が共にO-RANに対応していれば無線機はA社、上位装置はB社を使おうと切り分けていい部分だけ使えるようになったわけです。

この仕組みは広い範囲で皆が得する規格になっていて、A社とB社はもしかしたら自社の製品が選ばれないといった可能性が減るというところと、装置を使う通信事業者側も使いやすい自分たちにあったものを選びやすくなるというところ、そしてユーザは使いやすい機器で通信することで適正化された通信を享受しやすくなります。

これから通信機器の事業を行おうとしているベンチャー企業もまずは無線機からとか、まずはこの部分の装置からと部分部分で開発の対応ができるため、一括で全部作るよりも低コストで開発に着手できます。

O-RANというのはローカル5Gでも重要なものになってきています。

無線機は高性能なものを使いたい!とか、性能より数!安く揃えたい!とか規模や場所によって様々な要望があると思います。

O-RAN AllianceのWebサイトを確認すると日本で流通しているローカル5Gベンダーの社名は大体出てくると思います。時代の流れもO-RANを重要視している感じですね。

ではそんなO-RANを使うメリットとデメリットを少し深堀りしていきましょう。

実は京セラみらいエンビジョン(以下、当社)もO-RAN対応している機器を取り扱った時がありました。

実際の使用者から聞くメリットデメリットというのは貴重かなと思いますので是非読んでみてください。

2. O-RANあれこれ

2-1. O-RANのメリット

O-RANのメリットについては少し書いてしまいましたが、まず「機器の組み合わせができる」というのが最大にして根底のメリットになります。

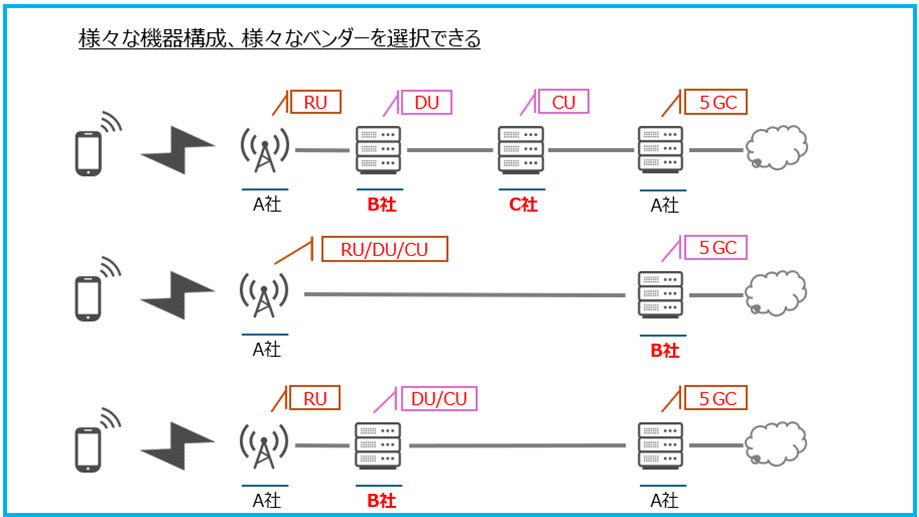

ローカル5GはCU、DU、RUが全部一体となったシステムもあればRUだけ販売していたり、CU&DUで一まとめにしている製品もあります。

それらを別々のベンダーで取り扱えるというのがメリットです。

何故そんなことができるかというとO-RAN Allianceの仕様に沿ったつくりをしているので、接続部分に関しては独自仕様ではなく一般的な仕様にしているというためです。

機器の組み合わせができるというメリットの副産物的なメリットになるのですが、当社の場合はここが大きかったように感じます。

実際私たちはO-RAN対応している製品を取り扱っている時はCU~RUまで一体型の製品を取り扱いしていました。なので実際にRUだけここの会社使っちゃおうということはできなかったのですが、O-RAN対応している製品はO-RAN Allianceの仕様に沿ったつくりをしているので仕様事体はわかりやすく、構造に関しては資料がしっかりあったので顧客説明に関して明示的に行える部分が大きかったです。

また当社がO-RAN機器を取り扱いしているということを情報収集されて、切り売りできないかという相談も少数ですがいただいたことがあります。

扱っていた機器が一体型だったので難しい旨回答はしたのですが、扱う側からするとビジネスチャンスは広がるのかなあと思います。

O-RANで機器を探されているお客様もやはりいらっしゃいますので、「機器の組み合わせができる」からこその「仕様理解が早くなる」「選択肢が広がる」「ビジネスチャンスが広がる」というのはO-RANのメリットになりますね。

2-2. O-RANのデメリット

ここまで褒めちぎってきたO-RANですが、手放しでめっちゃいいじゃん!というものでもなかったりします。

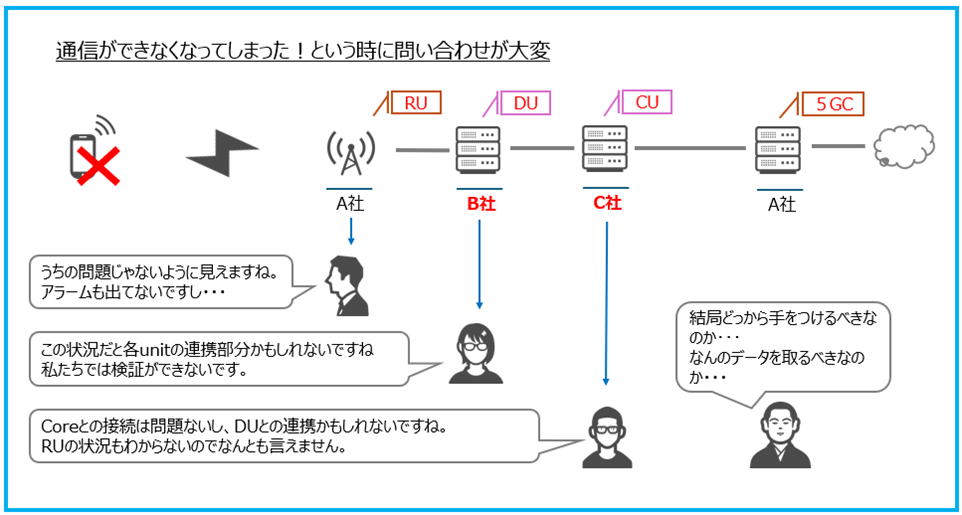

O-RANのデメリットは「保守、運用のやりづらさ」―これに尽きると思います。

O-RAN対応している機器を全て同一ベンダーから仕入れているという場合はこれに当たらないのですが、問題はCore~RU間で別々のベンダーで構成されている場合です。

実際にCore、RAN部分で別々のベンダーの物を当社では取り扱いをしていましたが、おそらくRANで問題が起きたなあと思った時にRANのベンダーへ問い合わせをすると「うちの製品はおかしくない、Coreの問題だ」と突っぱねられてしまい、仕方なくCoreのベンダーに連絡しても「この症状はRANが原因でしょう」となるわけです。

(最終的にはUE(端末)が悪いんじゃないかとまで言われさすがに辟易しましたが・・・)

どちらも大元は海外ベンダーであったのですが、当社と取引の距離感が近かったRANベンダーに相談する際は、時差もあったのでやり取りも時間を選んで、恥ずかしながら全然お粗末な英語で話して、結局解決まで時間がかかるというようなことがありました。

今はQuanta Cloud Technology Japan社(以下、QCT)製ローカル5Gシステム「OmniPOD」を当社で取り扱いしていますが、OmniPODは「O-RAN対応」ではなく「O-RAN準拠」の製品となりますので、O-RANには沿ってるけど対応とは謳っていない製品になります。

そうなってくるとCoreに問題があろうが、RANに問題があろうが、とりあえずQCTに対応を依頼したら解決するということもあり、トラブル対応の時間は段違いに早くなりました。

O-RANに対応してる機器だったらつくりが似通ってるんだし、自分たちで対応すればいいじゃないかという考えを持つ方もいらっしゃると思いますが、それが出来るのであればそうしたほうがいいです。しかし、ベンダーによってはコマンドラインを使った操作手順などを明かさないところがあり(というよりそっちのほうが多そう?)、トラブル対応は基本的にベンダーが行うと言った場合が多いのです。

もし私がローカル5Gを導入する側だったとしたら、個人的にはO-RANに対応した機器を取り扱うことはしたいけどトラブル対応がすごくめんどくさいことになるのでやるなら1つのベンダーで固めたいと思っています。

そうすると本末転倒になってしまうので、別々のベンダーを使ってローカル5Gシステムを構築する場合はベンダー選定も重要なポイントになります。

2-3. O-RAN機器導入を考えている方へのアドバイス

O-RAN機器を導入し別々のベンダーを使用して自社にあったローカル5Gシステムを組もうとされている方もいらっしゃると思います。おそらく近い将来、O-RAN対応されている機器を使って別々のベンダーを組み合わせて使う事が当たり前になってくるとは思うので非常に先見の明はあると思います。

しかしデメリットの部分も非常に大きいためO-RAN機器を使用して5Gネットワークを構築する場合は事前準備をしっかりする必要があり、とりあえずローカル5Gを使ったシステムを構築したい場合は一旦単一ベンダーでの機器構成で構築するというのは「」だと思います。

O-RAN機器を実際に使ってみてのアドバイスとなりますが、まずは5Gに関しての知識を深めることが非常に重要となります。何をしてどうなって結果どうなるという動きが分からなければトラブル対応の時にかなりの時間がかかります。

運用フェーズに入ってから変に時間をかけてトラブル対応するというのは現実的ではないと思いますので、知識を蓄えた後はPoC導入をし、何かしらエラーが起きそうな状況を重点的にテストし、解析を行うことで実運用時に想定されるトラブルに対しての知識が得られるため重要な動きになってくると思います。

5Gに関する知識は膨大で、一人で対応するには難しいと思いますので複数人で分野に分けて知識を収集することも大事になってきます。

時間とお金がかかるのでO-RAN機器を使う場合、まずはO-RAN対応している機器ベンダーからCore~RUまで一括で機器を購入し、別々のベンダーに徐々に切り替えていくというのが一番トラブルが少なく人件費などもひっくるめるとお金もかかってこないやり方なのではないかと思います。

もちろん知識がすでにあるという組織であれば最初から別々のベンダーを組み合わせるというのもいいと思います。ご自身の組織に合わせてそのあたりも選べるというのがO-RANの強みとも言えますのでもし導入を考えている場合は一度自分たちの状況がどうなっているのかを見直してみてはいかがでしょうか。

3. O-RANまとめ

今回はO-RANについて記載をしてみました。あまりO-RANについての経験談、特に悪いと感じた部分についてはWeb検索をしても出てこない部分なので当コラムを読んでいただいた皆様にとっては得になる情報を発信できたと思っています。

基本的にはローカル5Gの構築や運用に自信があります!というユーザーは少ないと思います。知識もどの程度まで集めればいいのか、何をどこまで見積もっておけばいいのか、お世辞にもわかりやすいとは言えない分野なので導入そのものを迷っている方は多くいらっしゃると思います。

私どもの取り扱っているQCT製ローカル5Gシステム「OmniPOD」はO-RAN準拠のつくりをしており、またEMS(ブラウザで閲覧が出来る管理システム)が非常に使いやすく初心者でもとっつきやすいと好評をいただいております。まず導入、あるいはPoCでレンタルといった時に使いやすい機器となっておりますのでローカル5Gでのご相談あれば是非ご連絡いただければと存じます。

当社は今まで通信事業者様の業務を多く請け負ってきておりエリア設計や免許申請などにも実績がございます。他の機器を調達はするけどエリア設計やネットワーク設計は京セラみらいエンビジョンに相談したいということも承っておりますので何かございましたら是非ご連絡いただければと思います。