1. 電波特性だけではないエリア設計

不定期連載ということで早速時間が空いてしまいましたが、過去に携帯電話のエリアを作っていたエリア設計経験者がローカル5Gのエリアをどのように作るかという部分について考え方を解説していきます。

前回の連載①では電波の特性について少し記載をしました。

無線通信は殆どのシステムが電波を使っています。しかし残念ながら電波の特性が分かればもうローカル5Gを導入してもエリア設計は完璧!というわけではありません。

他にも考えることは多々あります。例えば広域なエリアを作る場合や、RANが一体となっている製品を複数設置する場合に発生する「ハンドオーバー」。

ハンドオーバーとは、今いるエリアから別のエリアに移る際に通信する基地局を切り替える動作のことです。ハンドオーバーを行うにも様々なパラメータを考える必要がありますし、ハンドオーバーは別のエリアに移る際に機器が変わることによって若干の切り替え時間を必要とします。(詳細にいうのであれば全てのハンドオーバーが切り替え時間を要するかというとそういうわけでもないのですが...)

つまり、ローカル5Gで何を扱うか、どのような場所で扱うかで、パラメータやアンテナの配置などが変わってくる、そしてエリア設計も変わってくるということです。

今回は電波特性と「複数のエリアを組み合わせる」ということを元に、何を考えて5Gのエリア設計を行うべきかということを解説していきたいと思います。

2. 複数のエリアを組み合わせよう

2-1. 複数のエリアとは

最近は工場などにローカル5Gを導入する、もしくは、したい、という話を耳にする機会が増えました。弊社にもご相談にいらっしゃるお客様が増えてきています。

工場という場所はその企業様の持ち物になるため、範囲としてはある程度広範囲ではあるものの限定的なエリアとなり、また、様々な機械が絶えず動く必要があるということで自動化やローカル5Gと親和性が高いように感じます。

今回はそんな工場を例に複数のエリアを置くときに何を考えるのかを考えていきましょう。

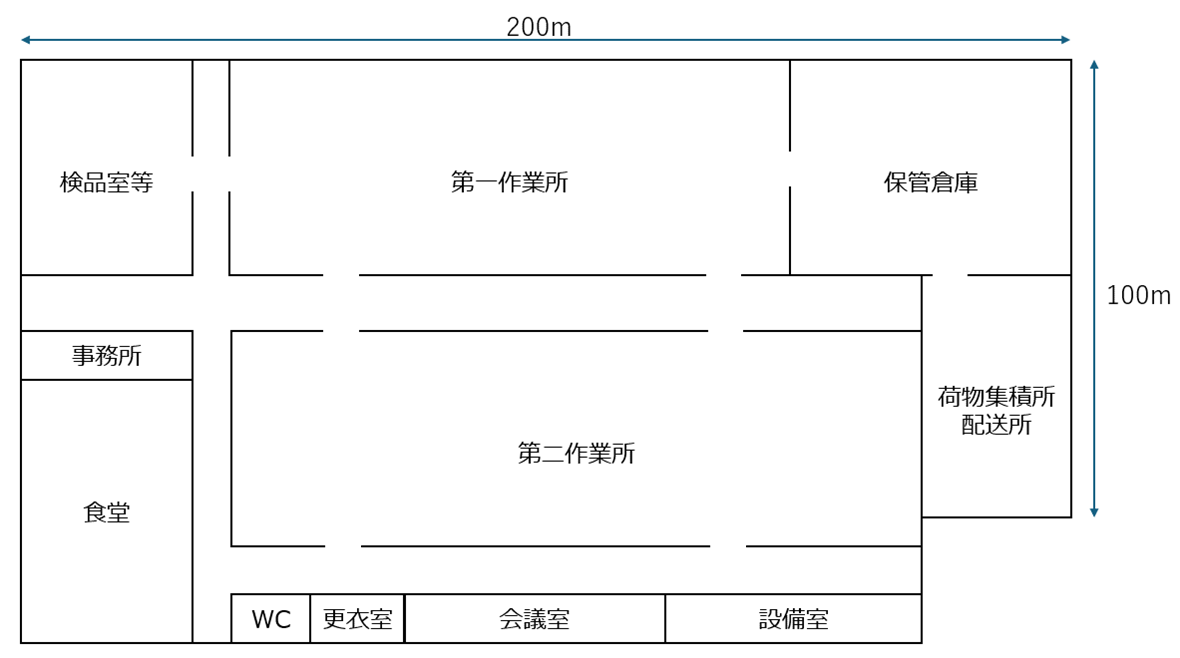

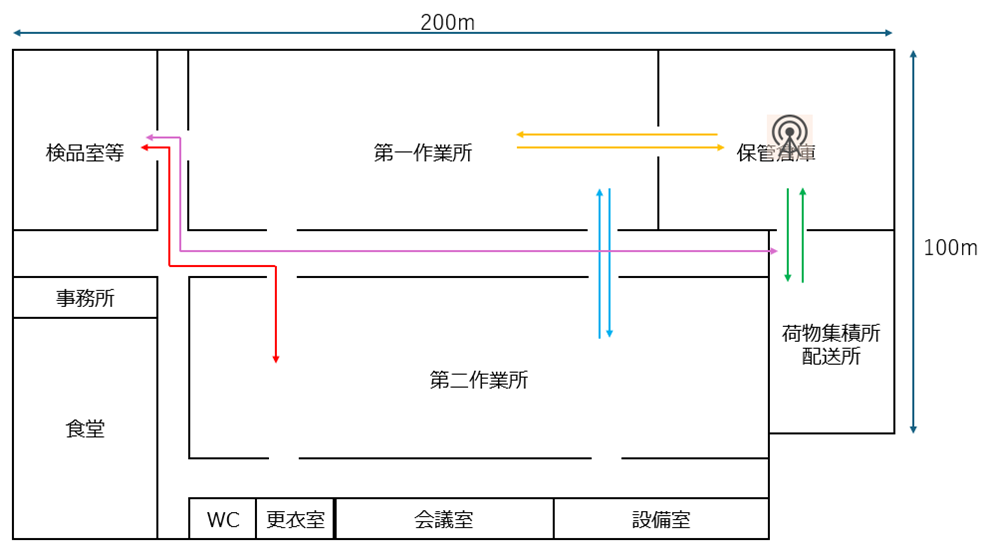

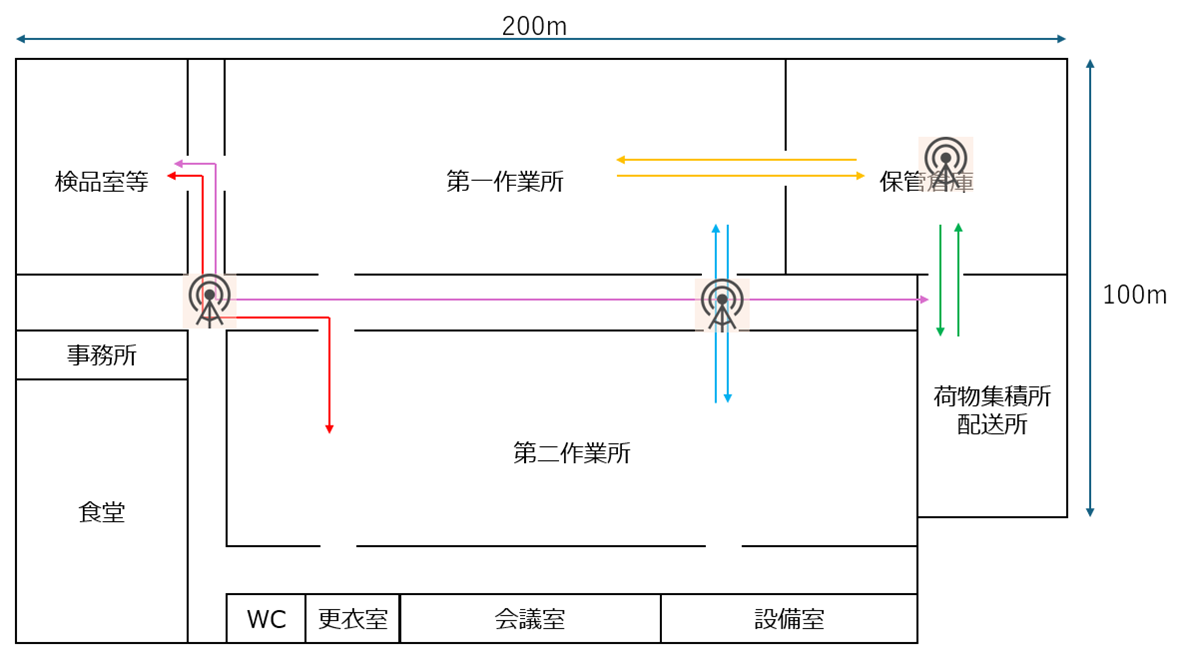

まずは下記のような工場があったとしましょう。

(何を作ってる工場なんだ?とか構造おかしくない?というツッコミはおいといて...)

集積所の壁や作業所の壁はかなり分厚いコンクリの壁とします。

ここに、荷物集積所から荷物を倉庫に運び込むロボット(緑矢印)と、倉庫から第一作業所に加工材料を運び込むロボット(黄矢印)、第一作業所と第二作業所を行き来するロボット(青矢印)、第二作業所から検品室まで作成したものを運び込むロボット(赤矢印)、検品室から配送所まで完成品を運び込むロボット(ピンク矢印)が配置され、各物品の状況を検査したデータを元にシームレスにロボットが連携をする、そんなソリューションを導入する予定だとしましょう。

つまり機器が下記のような感じで動き回るという想定です。

矢印の方向を行ったり来たりするようなソリューションを想像しています。

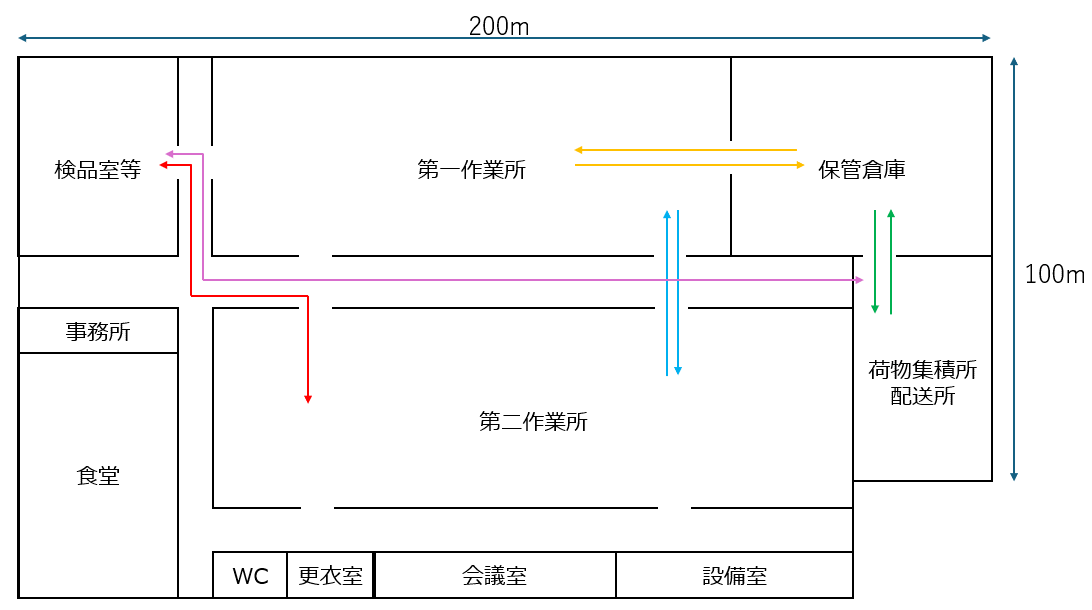

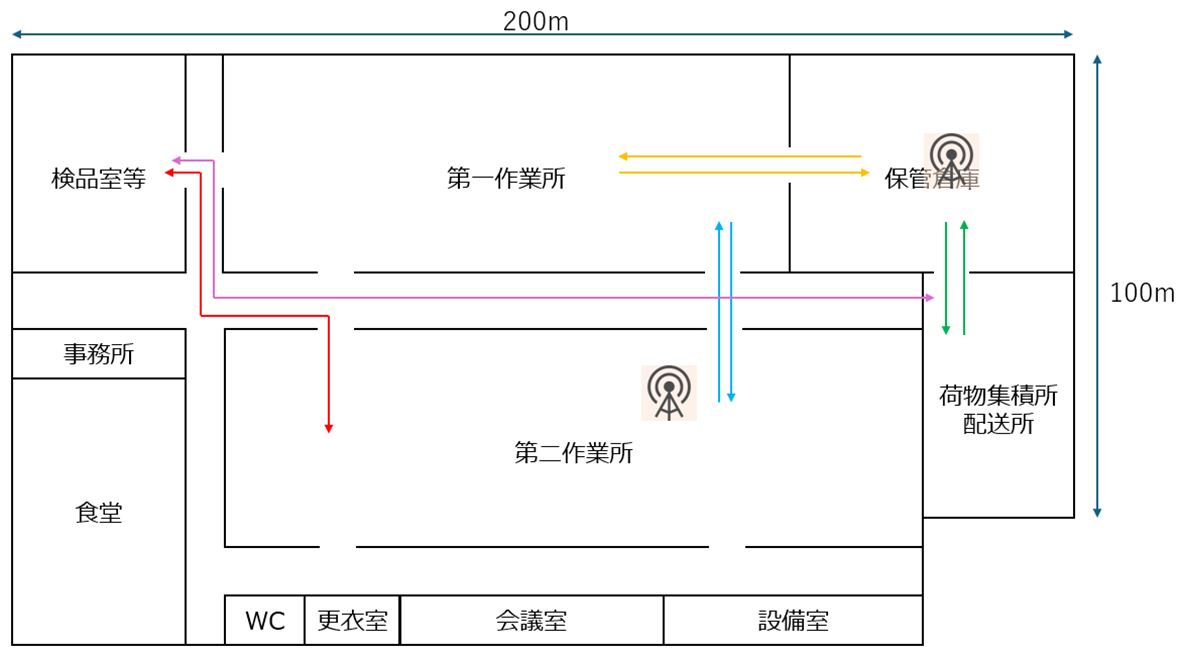

一旦広いし、壁も電波を通さないようになってるので、全部屋にアンテナを置いてみましょう。アンテナはオムニアンテナを使用していて、何もない空間であれば、ざっくり半径70m程度は電波が飛ぶものだと思ってください。

条件を考えてアンテナマークを置いたところが下記の図です。

このようになります。

すごくざっくりな図ですが、これらのアンテナは場合によって上位の装置が変わるような別々のエリアを持っています。

こういった状況の際にどのようにしてエリア移動を行うかということを考えるのもエリア設計時には重要なこととなります。

2-2. 実際にエリアを作ってみよう

では、2-1で使用した工場の例をそのまま使用してエリアを設計してみましょう。

工場の細かい条件、例えばベルトコンベアが部屋の中心にあってとかそういうことは一旦考えずただ部屋があるだけという条件で考えてみましょう。

建物の条件もそうですが、実際にローカル5Gを導入しようと思うと導入資金の制限もあると思います。何もお金を考えずに機器を設置できるのであれば各部屋や使う部分にどんどんアンテナを置いていけば使えるかもしれません。しかし現実はそれとは違い、導入にかかる費用は安く済むならそれが一番いいと思います。

費用のことや条件を踏まえた上で、まっさらな状態に置局、ようはアンテナを置くということを考える時、どのような手法で行うか色々あると思いますが、私はまず起点を決めます。

今回の解説でもまず起点を決めて1つだけアンテナを置いてみることにします。

まずは保管倉庫の真ん中あたりに設置をしました。

ここは単純に、作業所へのロボットと、集積所へのロボットのルートを一気にカバーできるので効率がいいなと思って設置をしました。

では次はどこにアンテナを設置するかですが、もしアンテナ毎に上位装置が変わってしまって別エリアに移動する際にハンドオーバーが起こる仕様の装置を使用しているのであれば、なるべくハンドオーバーを発生させない方が無駄な遅延は発生しなくなります。

ハンドオーバーは多くの場合、RSRPが弱くなってくると周辺の電波をサーチして、強い電波があればそちらに乗り換えるような動きをします。

そして別のアンテナのエリアが現状のエリアと被っている範囲が多い場合、「意図しないハンドオーバーが発生する可能性」と、「様々な状況、環境が重なることによってハンドオーバーが連続する可能性」や、「品質劣化によるハンドオーバーの失敗などが発生する可能性」もあります。

あくまで可能性なのでエリアが重なったからといって記載した事象が起こらない場合も当然ありますが・・・

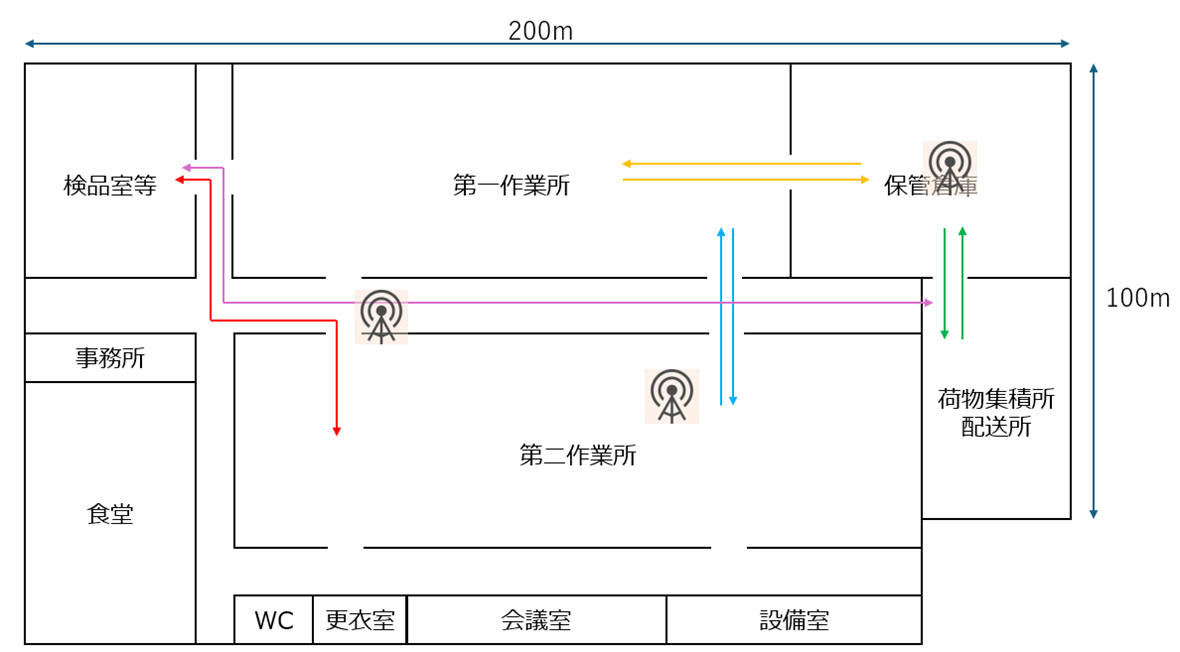

ハンドオーバーがあまり起きないように、かつエリアが狙い通り取れるようにと考えると私は下記に設置をします。

上下のエリアもそうですが、廊下部分の一部に反射で到達するように配置をしています。

このあたりは実際壁がどのぐらい減衰させるのか、見通しがあるかで変わってくると思います。微調整が必要な部分ですがまずはこのあたりという感じで考えています。

これで緑、黄色、ピンクの一部、青の矢印はカバーできたと思います。

あとはピンクと赤の矢印をどのように考えるかですが、私であれば下記の絵で一旦考えます。

3つ目はこのように設置を考えました。

動線として壁を開けている部分から斜めに検品室あたりがみえる、第二作業所までも多少は反射で入っていく、検品室前の廊下も反射で入っていくだろうと予想しこちらに設置しています。

配送所まではエリアが取れないかなと予想したので2個目のアンテナでカバーすることを狙っています。

ピンクの矢印は長くなるのでハンドオーバーが発生する部分になると思いますが、反射等で予想よりエリアが伸びるようであれば2個目のアンテナの設置場所を調整します。

初期位置を大体決めたらシミュレーションソフトなりにデータを入れて、シミュレーションしてみて、というように進めますが、初期位置は自分で決めておかないと計算できない場合が多いと思うので、アンテナを複数台置くならこんな感じという参考にしていただければと思います。

2-3. 機器によって構成を考えよう

ずっと今までエリアを作るときにアンテナと置くという表現をしていましたが、実際アンテナは電波の出入り口なだけで、電波の制御はRU、DU、CUで行います。

機器によってはRU、DU、CUが一体となったものもあれば全て分かれた機器となっているシステム、RUとDUが一体になっていてCUだけ独立している、あるいは弊社の取り扱っているQCTのOmniPODのようにRUとDUの一部が一体化、DUの一部とCUが一体化しているシステムがあったりと、機器によって様々な構成があります。さらにはCUが複数台あった時にCU同士が連携できるシステムなんかもあったりします。さらにはDASというアンテナ分散システムを使ってアンテナを分散することで複数のエリアを作れるようなシステムもあります。

今回複数のエリアを構築するということでハンドオーバーに気を使ってきましたが、同DU配下のRU間でハンドオーバーがあったり、あるいは複数CUが連携していない中でCUが変わるハンドオーバー等々、機器によってどの装置でのハンドオーバーが発生するのかを気にしなくてはなりません。

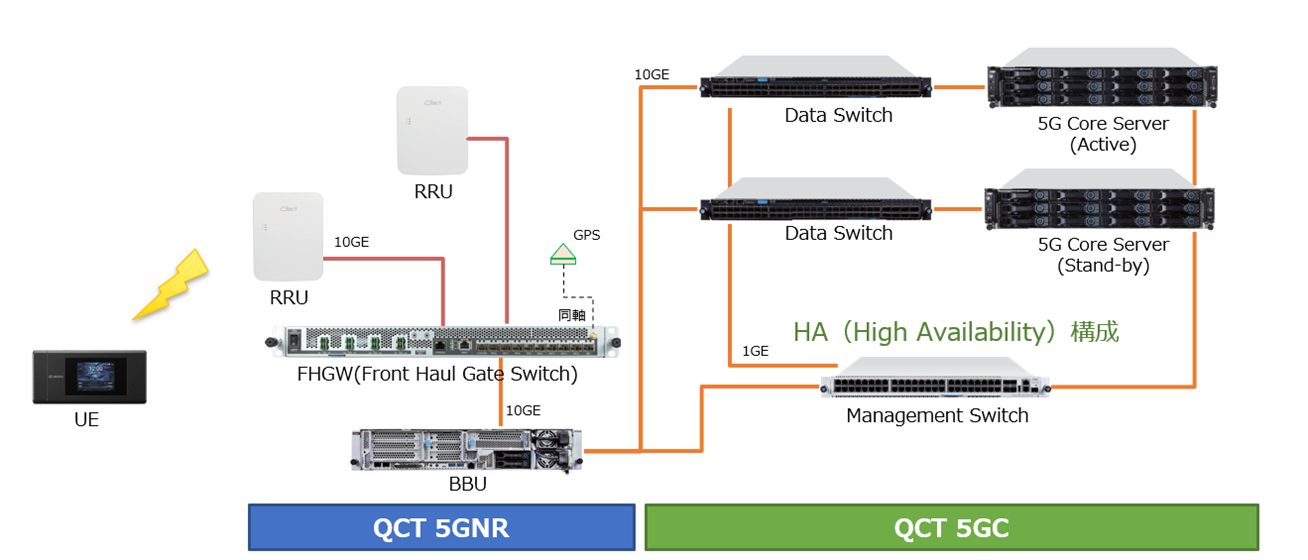

弊社システムを例にとってみましょう。下記の図が弊社が取り扱っているOmniPODの構成図です。

OmniPODの構成図

OmniPODの構成図

こんな感じになっているのですが、OmniPODの場合、Core1システムに接続できるBBUが256台、1台のBBUにFHGWというSwicthが2台、1台のFHGWにRRUが8台まで接続できるようになっています。

つまりBBU(CU、DU)の増設とRUの増設ができるようになっているわけです。

BBU間のハンドオーバーとなると多少の遅延が発生しますが、RRU間のハンドオーバーは遅延が一切ないので見ていてもどこでエリアが変わったか全くわかりません。(そもそもRU間のハンドオーバーは「ハンドオーバーしていない」と表現されることのほうが多いです。そのぐらい気にしなくてもいいものになります。)BBUが変わらないので基本的にはRUを増やしても各RUから出ている電波は同じエリアのものとなります。アンテナ分岐をしているけど全部同じ出力で電波が出る、分岐による減衰はないシステムと考えるとイメージしやすいかもしれません。

つまり先ほどのエリアを作るときにOmniPODを使用してRUだけを増やす前提であれば、ハンドオーバーを気にしなくてよくなるのでもっと柔軟に設置を行うことができます。

上記の図のように、ハンドオーバーを気にしなくていいので各RUを最大限のエリアが作れるよう設置してあげればいいだけになります。

もちろんBBU1台で一気に通信できる台数や最大スループットも限界があるので、それを超える通信を行うようであればBBUの増設が必要、つまりハンドオーバーを気にする必要が出てきます。

例えば1CUに対して2RUが扱えるシステムがあったとしたら、上記の図のように3つの局がある場合どこかしらでハンドオーバーを考える必要が出てくると思います。

このようにシステムによってもエリアの構築の仕方が変わってくるので、これからエリア設計をするという場合は導入予定システムがどのような構成になっていて、どのように通信をするのかをある程度知っておく必要があります。

3. まとめ

今回はハンドオーバーが絡む複数のエリアを構築する際の考え方をすこし緩めにご紹介しました。

前回と比べて少し内容が小難しくなったかなと思います。

今回はハンドオーバーを主においてコラムを記載しましたがハンドオーバーはまだまだエリア設計に関しては基本となるので、気になった部分は是非納得がいくまで調べてみてください。

エリア設計にはさらに考えることがまだまだあります。

例えば各種パラメータであったり、どういったアンテナを使ってどのような角度で電波を出すかであったり、一度システムが完成した後にソリューションに変更があれば最適化のためのチューニングを検討したり、エリア内の環境が変わってしまった場合の最適化であったり、色々と奥が深いものです。

屋外の設計になると場合によっては季節の計算まで含めなければなりません。「エリア設計に季節?」と思う方もいらっしゃると思います。これも想像すると納得できるのですが、例えば樹木が多いエリアに5Gを設置する場合、冬になると葉っぱが枯れるので特に樹木のことは考えなくていいのですが、夏になると樹木にたくさんの葉っぱが生い茂り、葉っぱの中には水分が通っています。電波は電気なのでやはり水があると想定通りの動きをしなかったりといったことがあります。樹木の葉っぱは大体の場合、電波が減衰する原因になります。

その他にも雪が降る地方であれば雪による電波の反射が発生して思いもよらないところに電波が飛んで行ったりと、屋外ならではの検討事項というのもあったりします。

このコラムで少しずつそういったことも紹介できればと思います。

弊社ではローカル5Gのエリア構築や、今回途中でご紹介しましたOmniPODの販売、設置なども行っておりますので、是非興味がございましたらお問い合わせいただけますと幸いです。

ローカル5Gソリューション

京セラみらいエンビジョンまちづくりラボ

京セみらいエンビジョンのラボでは、ローカル5Gネットワークを体感いただけます。 ラボ内には、Wi-Fi6の環境も構築していますので、ローカル5GとWi-Fi6の違いを同時に体感していただくことが出来ます。

詳細を⾒る