目次

1. はじめに

前回担当コラムにて、GPSなどの測位衛星について書かせて頂きましたが、今回はGPSアンテナを高層オフィスで設置する場合の問題点と対策例について、当社の実例を踏まえてレポートしたいと思います。

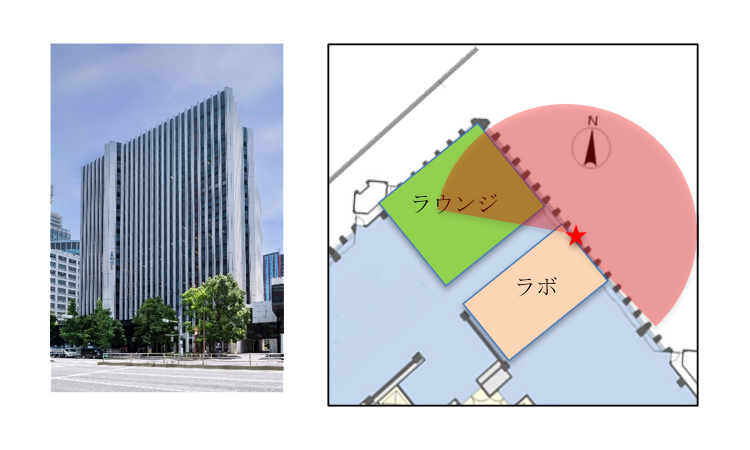

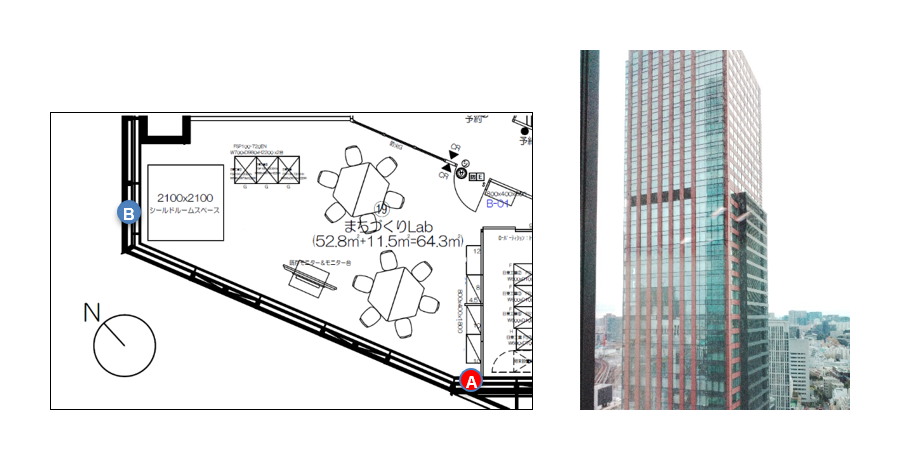

京セラみらいエンビジョンでは、令和3年5月より三田43MTビル16階にてローカル5Gラボを開設し、実機展示・実演・デモ会等による広報活動の傍ら、無線機パフォーマンスの検証・確認や、様々なメーカーのUE端末能力測定などを繰り返し行ってきました。

この三田43MTビルのラボ内の窓は北東向きでして、GPS衛星は南方方面の視界があると有利という一般論からすると不利な位置関係ですが、幸いラボに隣接するラウンジから北西方面も見通せた為、可視範囲としては180度以上取れ、GPS信号受信に問題はありませんでした。

当社は令和5年3月に、この三田43MTビルから現在入居する住友不動産東京三田ガーデンタワーの20階へ移転しましたが、オフィス移転以降それまで平和だったGPS信号受信環境に問題が発生しました。新ラボの窓は南西向きで以前より各段に受信環境が向上・・・するはずが、逆にGPSの受信レベルは悪化してしまったのです。

これは電波関係のお仕事をされている方はよくご存知だと思いますが、窓ガラス建材にLow-eペアガラスが使用されていることの影響でした。昨今多く見られる、ガラス張りのモダンなオフィスビルを実現する定番建材として、その強度はもとより、直射日光による熱を取り除いてくれるのは大変有難いのですが、それと同時に電波もしっかり弾いてくれるので、なかなか電波関係者泣かせの建材かもしれません。

~~Low-eペアガラスとは~~~~~

中空の2重ガラス板の外側ガラスに、Low−E膜という特殊な膜をコーティングしたガラス。Low−E膜とは金属膜を酸化物膜で挟んだ物、金属膜には銀や錫、酸化物膜には酸化亜鉛が使用される。高い遮熱性能を維持しながらも透明度を保つ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

ではGPSアンテナを屋外に設置すればと考えますが、超高層ビルともなると窓は開けず、屋上にアンテナ設置して十数階分を跨いで配線する、というのも工事費用と手間が大変嵩みます(無論、タワー最上階近くにラボを置けるリッチなカンパニー様の話は除外です!)。特にPoCレベルであれば大抵はあまり本格的な設置工事は望まないでしょうから、工事による解決は他に解決策が無くなった場合の最終手段としたいところです。とはいえ昨今、ビルの耐震問題の背景もあり、地域再開発計画も絡めた新高層オフィスビルが各地に続々と竣工しています。こちらの記事を読まれている方の中でも、ローカル5Gの設置を検討していた場所が高層ビルへ変更予定がある、もしくは変更済みの方もいらっしゃるかと思いますので、同様な問題に出くわした際、手軽に取り得る対策を少し挙げたいと思います。

ちなみにここまで"GPS"アンテナ、"GPS"信号などと記載してきましたが、"GPS"とは正確にはアメリカが運用する衛星測位システムのみを指すことになりますので、以降は他国の衛星測位システムも含むGNSSと表記させて頂きます。GNSSと言うと今度は"みちびき"と"NAVIC"は違うダローという声も上がりそうですが、本コラム上では便宜上それら衛星測位システム全般を指して使わせて頂きますのでご容赦下さい。

2. 対策してみよう

屋外アンテナ設置工事を最終対策とした場合、取り得る策としては大まかに以下の4段階が想定されます。費用面から考えた場合、3段階目のGMC※専用機の導入による対策についても、一般的にGMC機器費用として40~50万円以上は見込む必要がありますので、できれば1or2段階目で済ませたい所です。

※GMC:グランドマスタークロックの略。Networkへ非常に精密な時刻情報を提供する装置

1.受信位置の改善

2.GNSSアンテナ信号の改善

3.PTP-GMC(グランドマスタークロック)専用機器の導入

4.屋外アンテナの設置及びケーブルの引き込み

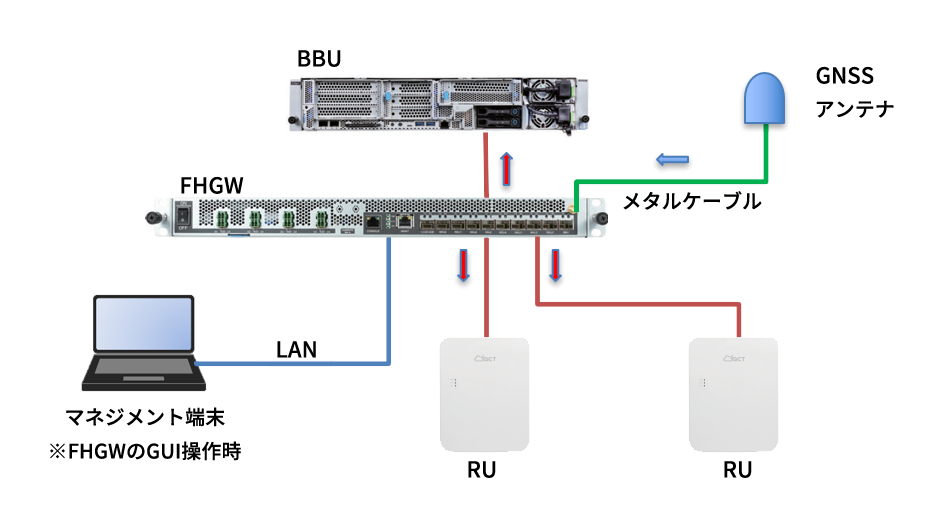

2-1. GNSS受信構成について

弊社で導入しているQCT製5Gシステムでは、BBUとRUを繋ぐフロントホールゲートウェイスイッチ(FHGW)部分にGMCが内蔵されていますので、GNSSアンテナからGNSS信号をFHGWへ直接入力することで、BBUとRU間への同期信号を取ることができます。

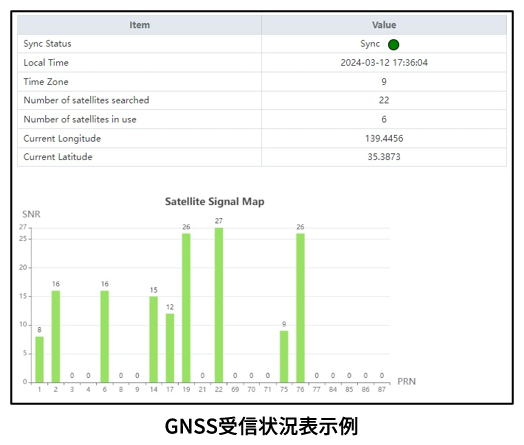

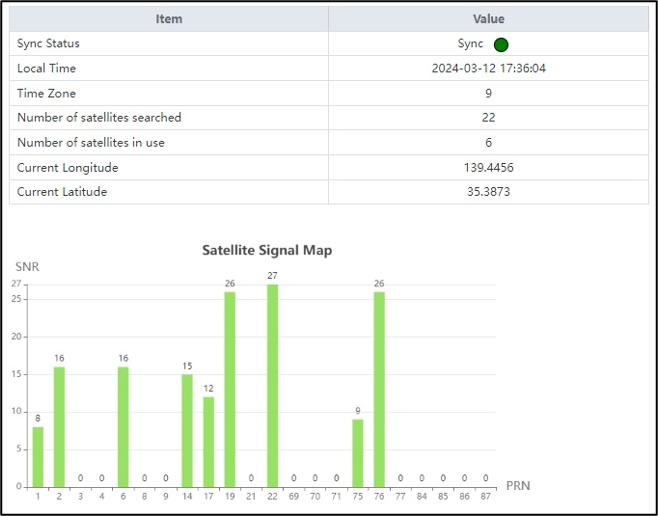

また、FHGW内部のGUI操作画面ではGNSSステータスをリアルタイムに表示する機能があり、衛星の捕捉数や、利用数、受信信号強度などが確認できるようになっていますので、GNSS信号の受信状況はこの画面を見ながら微調整を行うことが可能です。

システムが時刻同期に利用している衛星数はNumber of satelites in use項目(以降InUse)で示されます。この値が4以上になっている状態で正常に同期を取る事が可能で、SyncStatusがSync状態になれば、5G通信が可能な時刻同期が取れていることとなります。

InUse項目が4以上になるためにはそもそもNumber of satelites searchedに示される衛星捕捉数の値が潤沢でなければならないのと、下方グラフのSNR値で表される、各衛星からの信号強度も重要になります。なおQCTからの情報を基に計算すると、SNR値がおよそ17dB-Hz以上で維持できた衛星がInUse状態に移行する模様です。(※SNR値説明欄参考のこと)

~~SNR値(Signal Noise Rate)~~

使用対象とする電波と、同一周波数帯のその他の電波(ノイズ電波)の差分を示します。一般的なデータ通信の場合は20dB以上が推奨値と言われますが、CISCOによる無線通信時のSNR値解釈としては15~25dB がFast評価となっており、15dB以上であれば利用に問題ないようです。ただしQCT製品の場合は、CN/0=20以上が条件とのことで、GNSS信号がbpsk変調方式であることからSNR=2CNRと考えた場合、SNR=17dB近辺からが有効値と言えるでしょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2-2. GNSSアンテナの位置を調整してみよう

先ずは「みちびき」も南方上空に静止衛星がいる事ですし、衛星といえば南方向! ということで南方面の窓際にGNSSアンテナを設置したいところ...ですが真南側には同じ隣接ビルがあって見通せません。 とは言え高層ビルの陰になる事よりも、窓ガラス影響の方が明らかに強いので、可視範囲が広く取れる場所を探しました。

ラボ見取り図で見た南面方向A地点で設置を試みたところ、Number of satelites searched数(以下同時捕捉数)はおよそ8~14基程度で推移していますが、各受信信号のSNR値は10前後~15dB-Hz以下程度がほとんどのため、InUseへ移行できる衛星も少なくSync完了と状態維持がとても難しい結果でした。

次の候補地として、北東方向含めた窓越しの可視角度が大きく広がるB地点を試しました。

Number of satelites searched数(以下同時捕捉数)はA地点と同じく、およそ8~14基程度で推移していますが、受信信号のSNR値は10~15dB-Hz程度から時々15dBを超えてくる衛星がいくつか見られるようになったため、InUseに移行できる衛星数も3~5基程度に増え、一定時間後にSync状態への移行ができるようになりました。このことから設置場所としてはB地点が最適と判断しています。

ただこの状態では、少し電波環境が悪化(衛星の配置や太陽活動による影響などなど)するだけでSyncが外れてしまうといった少々心許ない受信状況であり、改善の為、別の対策導入も必要と判断しました。

2-3. GNSSアンテナを改善してみよう その①

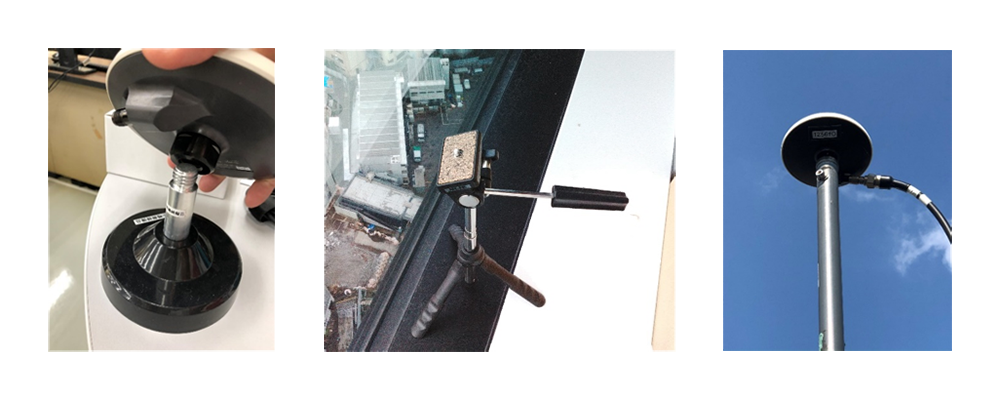

次の対策としてGNSSアンテナの交換をしてみましょう。それまで使用していた物より高性能な小峰無線様のGNSSアンテナQZG1aZを購入しました。LNA利得40dBもあるので、もし年季の入った旧ビルで使えば、フロア内のどこででも受信できそう、というのは言い過ぎでしょうか。

こちらのアンテナに交換した所、衛星補足数は15~18基前後、各SNR値も20dB-Hzに届くものがチラホラ現われ、InUseの衛星数は4~8基程とかなりの改善が見られました。

ちなみに円盤型アンテナは色々と設置がし易いメリットがあります。記事前方のページで写真掲載している、いわゆるキノコ型GNSSアンテナの場合、一般的に底面に信号出力の端子がついているため、ポールへ設置するには別途留め具を必要としますが、円盤型は底面にポールジョイント用のネジ穴があるため、写真のようなミニ三脚台に付けたり(ネジ径が合わない場合は変換アダプターを使用)、様々なネジ付きポールに取り付け可能なため、PoCのような正式設置ではなく仮設時においては特に都合が良いと思われます。もちろん、右下写真のように屋上などへの常設設置も可能です。反面、端子が斜め下横方向に出ていますので、屋外設置時は積雪等を考慮した端子接合部の養生などは特に留意すべきでしょう。

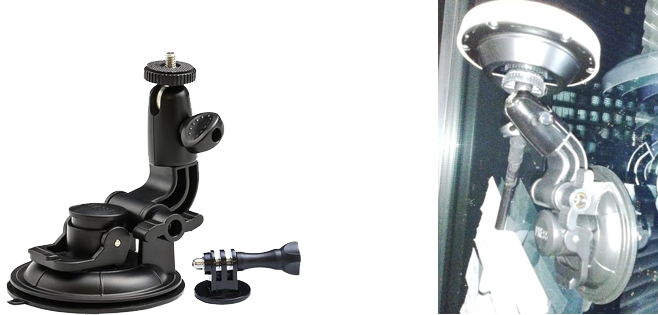

また弊社ラボのアンテナ設置場所(先の見取図B位置)にはすぐ隣にシールドテントを常設済みのため、下記のような吸盤タイプのカメラマウント器具を使い、テント高より高い位置の窓に貼って可視範囲を稼いでいます。

2-4. GNSSアンテナを改善してみよう その②

アンテナ交換だけでもかなり良くなったのですが、ついでにGNSS信号の更なる受信性能向上を目指し、GNSSアンテナからのケーブルにアンプを追加して信号増幅を試みることにしました。アンテナから無線機までの距離が近い(10m以内)ので、無給電タイプのラインアンプで小峰無線電機様の1400LATという製品です。現在は円安(約1ドル150円)の影響で海外同等品より比較的安価な印象でした。

こちらを接続した結果、各GNSS信号のSNR値も20dB-Hzを越えた状態で安定する信号が多くみられたため、衛星捕捉数は常時20基オーバー、InUse数も7~9基程となりGNSS同期信号も非常に安定する事となりました。ラボ移転以来、ここでは見た事も無い数値レベルを叩き出しています。

2-5. PTP-GMC(グランドマスタークロック)専用機器の導入について

これ以上の対策となりますと、外付けの専用GMC装置の導入があげられます。ただし、機器費用が数十万~百万円と業務用Switch機器に負けないくらいお高目ですし、同じくGNSSアンテナから信号を取得しなければならない事に変りはありません、これらを敢えて導入するメリットは何かを考えてみましょう。

メリットはいくつもあり、代表的な所ではGMCから先はクロック補完機能(BC機能)を持ったSwitch機器で同期信号中継が可能で、設置場所の柔軟性が上がるなどありますが、筆者が考えるメリットとしては、それ以外にも明確に以下の2つを挙げたいと思います。

第1に内蔵GMCに比べより精度が高いこと。

5G通信では隣接エリアとの干渉を避ける為、offset時間精度を±1.5μs以内に抑えて信号フレームの同期を常時保たなければいけないルールであるため、安定した通信を維持・継続するためには、GNSS信号が一時的に参照できなくなってもGMC側でこの精度を維持してPTP信号を生成・配信する必要がありますが、GMC専用機器は、この±1.5μs精度を維持(ホールドオーバー)できる時間が圧倒的に長くなります。

SwitchやBBU等の内蔵チップ型GMCの場合は、往々にして長くて数時間レベルですが(※大手ベンダの高級機は例外あり)、外付け専用GMC機器の場合は、GNSS信号が取れなくなっても数日レベルで精度維持が可能です。

第2に対応可能なGNSS信号の範囲に違いが出てきます。

GNSS測位衛星とそれに準ずる測位衛星は現在6種類(GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/みちびき/NAVIC)あり、各衛星は複数の測位信号を発信可能で、この測位信号は衛星それぞれで規格や周波数が微妙に異なっています(L1/L2/L3/L5/L6/G1/G2/B1/B2/B3/E1/E5/E6などなど)。

測位衛星のそもそもの目的が軍事利用から始まっていることを考えると、これも致し方なしという所で、衛星運用国家が各々自国に有利な仕様となっていますが、その中でも日本のみちびきやインドのNAVICはGPS衛星からの信号を自国向けに補完するため、GPSが配信しているL1/L2/L5信号あたりを採用した互換仕様となっています。

以上の事から、GNSSアンテナとGMCがより多様な衛星の多様なGNSS信号規格に幅広く対応できる仕様であれば、測位信号を取り損なう機会は非常に低くなります。しかしながら、当然のごとく日本でマイナーな信号も含めてマルチ対応が可能な高性能GMCは、百万円以上の価格帯になるのは必至です。予算とアンテナ設置場所をよくよくご検討の上、適切な機器を選択しましょう。

3. まとめ

今回の記事ではGNSSアンテナ周りの改善について記載してみました。

2-3項と2-4項で提示したようなアンテナとアンプを使った改善対応については、費用面では合計でも約10~15万円以内とアンテナ設置工事やGMC機器の導入と比較してもかなり安価で済みますが、それなりに目に見える効果が得られる事から、手軽かつコストパフォーマンスが高い施策として取り入れやすいと思います。

一部を除きほとんどの衛星が、地上から見た場合、現れては消えていくまで上空をずっと移動していることから、それに伴い各GNSS信号も絶え間なく信号強度が変化していきます。このため幾ら多数の衛星を補足していても、安定したGNSS信号強度を確保できなければ、同期信号の生成・取得がなかなか実現できない状況となりますし、信号同期が出来ないということは、電波法に則りシールドルーム外での電波発射が禁止される事になります。

ローカル5Gを設置する場合は、GNSS受信環境については常に細心の注意を払い、電波受信状況の悪化が見られた場合は速やかに環境・機器の見直し・改善を行っていきましょう。

当社まちづくりラボでは、現在QCT製ローカル5G機器を目の前で見ながらそのパフォーマンスを実体験頂く事が可能です。今回の記事で使った機器やGPS確認画面なども、もちろん見て頂けますので、ローカル5Gに興味がある、もしくは導入を検討されている企業関係者様はお気軽にお問い合わせ下さい。

【参考】

※高精度測位用GPS/GNSSアンテナ QZシリーズ

(https://www.kominemusen.co.jp/product_detail.php?id=69)

※ラインアンプ1400LT

(https://www.kominemusen.co.jp/product_detail.php?id=68)

京セラみらいエンビジョンまちづくりラボ

京セみらいエンビジョンのラボでは、ローカル5Gネットワークを体感いただけます。 ラボ内には、Wi-Fi6の環境も構築していますので、ローカル5GとWi-Fi6の違いを同時に体感していただくことが出来ます。

詳細を⾒る