1. エリア設計に必要な電波の知識について

今回はローカル5Gに興味をお持ちの方はもしかして一度は調べたことがあるかもしれない「エリア設計」について記載をしていこうと思います。

そもそもエリア設計とはどういうものかというところですが、言葉の通り通信エリア、つまり無線通信の電波が飛ぶ範囲ないしは通信をさせる為のエリアを設計するのです。 ローカル5Gのエリア設計というとなんだか難しいイメージを持たれる方が多いと思います。目に見えないものですし、いっぱい色々な計算をしなければならないんでしょうと。 数式を見ただけで良い睡眠導入剤になるという方もいらっしゃると思います。

そして設計といっても工程はたくさんあるのでどのように行うのかもわかりづらいですね。

たしかに入口は非常にとっつきにくい分野です。

しかし、電波の基礎が分かればエリア設計をやってみると実際にはそこまで難しくはなく、知識としてエリア測定などにも活きてくる為、ローカル5Gに興味があれば基礎的な知識を身に着けておいて損はないと思います。

まずは肝心要のエリアを設計する為の知識を連載という形でご紹介していきます。

もちろん基礎があればローカル5Gだけでなく他の無線通信にも役立つ知識なので、電波のことよくわかんないなーという方は是非このコラムを読んでみてください。

2. 電波の特性を学ぼう

2-1. 電波について

ではさっそく電波のお勉強!と行きたいところですが、先ほど入口は非常にとっつきにくい分野と記載しました。

何故かというと、初心者の方は何から勉強していいのかわからないからですね。

そして「電波とは」みたいなことを調べて、よくわからなくて挫折と・・・あるあるパターンです。

入口を難しくしてしまうと後々まで続きません。

まず電波について解説します。

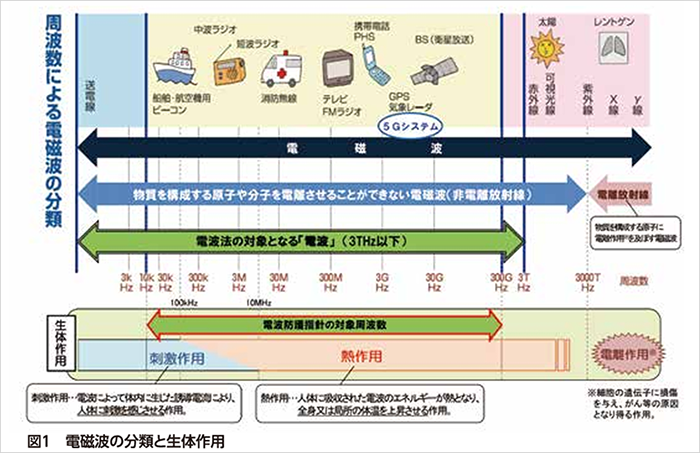

すこし難しいですが、電波は電磁波という大きなくくりの中の特定の周波数以下(300万MHz)の電磁波を指します。

※出典:総務省 電波と安心な暮らし 13ページ

https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/ele/body/emf_pamphlet.pdf

そしてエリア設計を行う上で重要になる「周波数」という言葉を覚えてから先に進みましょう。

周波数とは1秒間に繰り返す波の数です。電波はプラスとマイナスを行ったり来たりしています。

1秒間に1回だけプラスとマイナスの波を作ったら1Hz(ヘルツ)です。

例えばAMラジオに使われる周波数526.5~1606.5kHzだと1秒間に

526.5×1,000=526,500回

1606.5×1,000=1,606,500回

の波を起こす電波ということになります。

ちなみにFMは76.1MHzから始まるとのことですので

76.1×1,000×1,000=76,100,000回

とAMラジオと比べて正にけた違いの波の数となっています。

ローカル5Gはn79(Sub6)と言われるバンドとn257(mmW)と言われるバンドを使用しており、n79は4.7GHz帯なんて言われたりしています。

4.7GHz=4.7×1,000×1,000×1,000=4,700,000,000Hz

と1秒間に47億回も波を起こす非常に高い周波数を使っています。

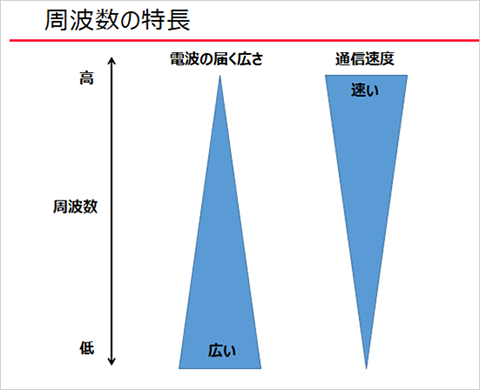

使用する周波数によって特徴が変わってくるので次の章から特徴を記載していきます。

(余談ですが、業界未経験者へ周波数の事を教える為ラジオの話をよくするのですが、20代前半のほとんどの方がラジオを聞いたことがないのでイメージが出来ないなんて言われるんですよね・・・時代の移り変わりを感じます。筆者は今年で40歳です・・・)

2-2. 直進・反射・回折・透過

電波は周波数の高低によって特徴があります。

「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」

という特徴がまず挙げられます。

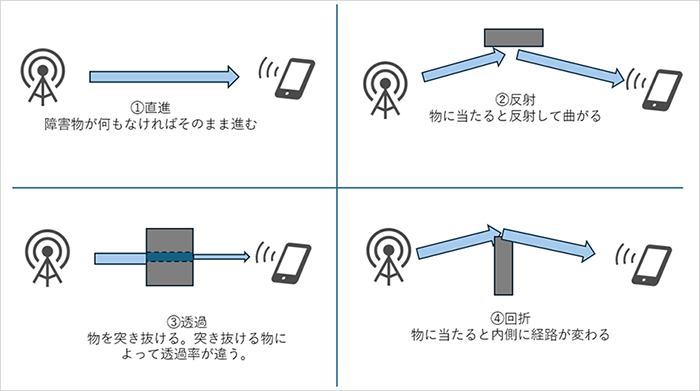

電波は基本的に何もなければ直進していきます。そして障害物に当たると反射したり、物を突き抜けたり、回り込んだりします。

ビル群の中でも問題なく携帯電話が使えるのは反射や回折、透過があって使えるようになっています。

反射と透過は想像しやすいと思います。例えば懐中電灯を鏡に当てると反射しますよね。電波も同じです。電波を反射しやすい物にあたると反射します。

懐中電灯を障子に当てるとどうでしょう。ぼんやりですが光ってるのが向こう側からも見えますよね。電波も同じで当たる物によっては透過します。

回折というのが少しイメージしにくいと思いますが、低い周波数帯の電波は物にあたると回り込む性質があります。何かの角に当たると内側に電波が折れるイメージです。

絵にすると上記のような図になります。

電波は物にあたった時に色んな動きをしますが、このイメージがないとエリア設計が難しくなります。

電波の特徴は周波数の高低で変化をするところがあり、例えば単純な直進の動きでも周波数が低いと電波の伝搬距離は長く、周波数が高いと伝搬距離は短いという特徴があります。反射や透過も減衰率として建材を通った時にどれぐらい電波が減衰するかを割合で表しています。元々減衰しやすい電波が減衰率の高い物に当たってしまえばかなりの減衰になりそうなことは想像できると思います。そして回折も高い周波数だと発生しにくいので冒頭に記載した「周波数が低いと障害物に強く、周波数が高いと直進性が強く障害物に弱くなる」という言葉で丸められるわけです。

ローカル5GはSub6もmmWも通信に使うには高い周波数と言えると思います。

元々あまり障害物に強くない電波なのでしっかり4つの動きは覚えておきましょう。

ちなみに「障害物に弱いなら高い周波数使うだけ損じゃん」と思う方もいるかも知れません。たしかに電波が飛ばないというところだけ注目するとそう見えがちですが、高い周波数にも利点があります。

それは電波に乗せられる情報量が多くなるという利点です。単純な話で10Hzと100Hzを比べると1秒間に10回波が発生するか、100回発生するかの違いですが、基本的に電波でデータを送る際は受け取り側が一つの波でいくつかの0,1、つまりデジタルデータに変換して情報を取り出します。10Hzと100Hzであれば波は10倍発生するのでより多く発生したほうが情報はいっぱい乗せられるというのはイメージが出来ると思います。昨今の情報化社会を考えると一回で多くの情報が送れるというのは非常に大きい利点ですね。

では次に、電波特性を考えた場合のエリア設計を考えていきます。

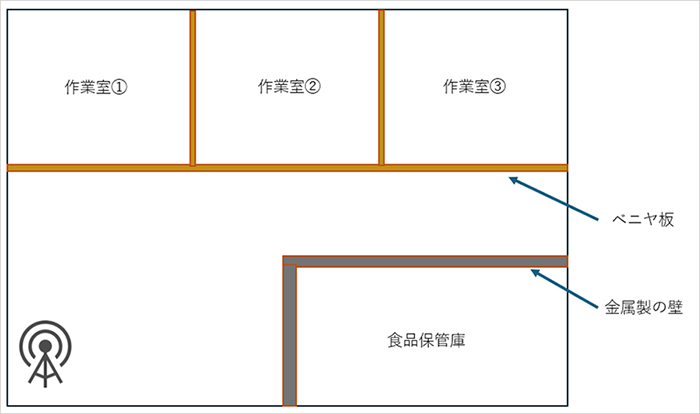

例えば下記のような部屋があったとしましょう。

食品工場をイメージしました。窓などはないと想定して、ベニヤ板は厚さ12mmぐらいのホームセンターなんかでも購入できる一般品、金属製の壁はありえないですが鉄製にしておきましょう。(業務用冷蔵庫を想像してください・・・)

左下にローカル5Gの基地局を設置して各部屋で使用できるかどうかをイメージしてみてください。

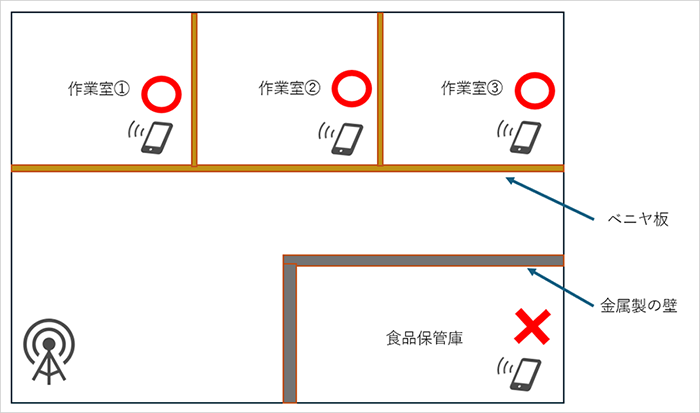

作業室①~③については中の目視が出来なくてもベニヤ板、つまり木材なので透過率は建材の中でもいい方だと思います。電波は突き抜けてきます。

食料保管庫は金属で囲まれていますが、電波は電気なのでやはり金属には弱いです。かなり電波を遮蔽してしまうのでこの配置では使用できません。

上の例は電波が電気だということを考えるとわかりやすいと思います。

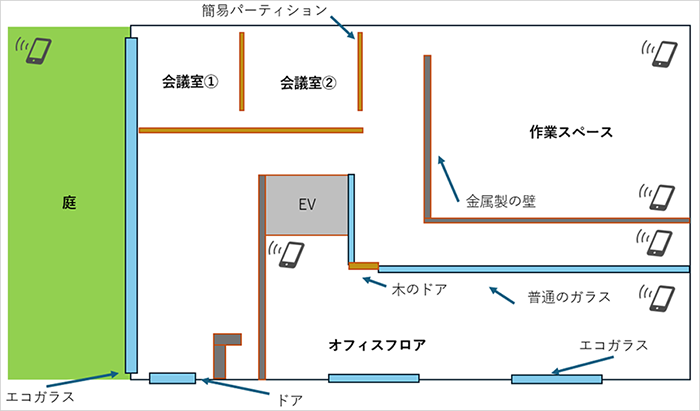

ではもう少し設定をちゃんとしたものを用意してみましょう。

今度は基地局ではなくUE(User equipment:スマホ)が配置されています。

この状態でどこに基地局を置くのが正しいでしょうか。距離の指定はしていないですが建物は50m×60mぐらいとしておきましょう。

アンテナはオムニアンテナ(水平無指向アンテナ)を使用する想定で、何もない空間であれば半径50mぐらいエリア化できるアンテナだとします。

まずこの場合ですが、会議室では使用を特に考慮しなくていい状況なので検討から除外します。

次にオフィスフロアを見ると屋内は木のドアと普通のガラスで仕切られています。

UEは2台見えるので検討に含める必要がありそうです。

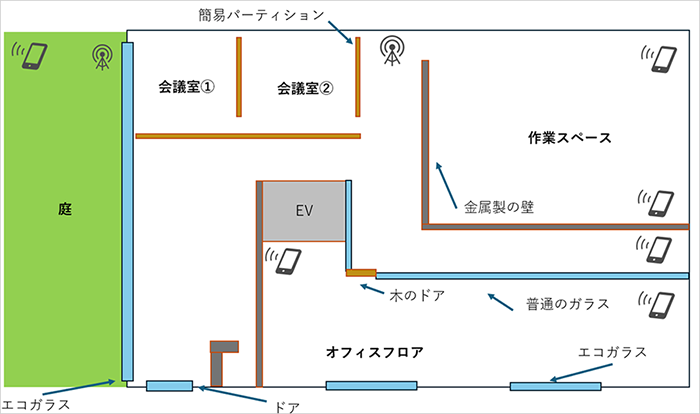

そして作業スペースにも2台、庭にも1台UEがあります。 これらをフォローするには私であればまず屋内は会議室②の横、作業スペースとの間に設置することを考えます。

作業スペース内は入口近くに置けば見通しが取れる為直進した電波を受信できる可能性が高いのと、部屋の壁が金属になっているので反射が期待できます。

次にオフィスフロアですが、私の想定した場所に置くとEV(エレベータ)の影にUEがあることになります。直接の見通しは取れないものの、電波はある程度回折してくれるのと、オフィスフロアと廊下の区切りはガラスになっているので電波が突き抜けて壁からの反射で届くことも狙えます。同じくオフィスフロアの奥にあるUEや廊下上のUEも反射や回折でうまく受信してくれる可能性があります。

問題は庭にあるUEです。大きいガラスはエコガラスになっています。

エコガラスは構造上内部に鉛が入っている商品が多い?ので透明には見えますが金属の板のようなものと考えるほうがいいです。つまり屋内から電波を出してもガラスに反射され外には到達しません。

そうなると屋外は屋外でフォローをする必要があるので、この配置で使用したいのであれば屋外にもアンテナを設置する検討をする必要があります。

オムニアンテナだと屋内の真ん中に置きたくはなると思いますが電波の特性を考えると端っこに置いたほうが広がるだろうという例になります。

このように電波の特性を考えるだけである程度アンテナ設置=エリア設計の方向性が見えてくるという例でした。

3. まずは基本的なところから

今回は電波とは、電波の特性を記載しました。

他にもエリア設計では考えることが多いのですが、まずは基本的なところからということで記載を致しました。

エリア設計のノウハウというのはなかなか情報として出回らず、ローカル5G導入に関してもエリア設計どうしようと躓く方がいらっしゃると思います。

不定期連載になると思いますが、考え方をこれからも発信していきますので第二弾、第三弾にご期待ください。

京セラみらいエンビジョンではローカル5Gのエリア設計も承っております。ラボ見学をお申込みいただければ実際の受信環境も体感できますので是非ご興味のある方は申し込みをしてみてください。

筆者がラボでお待ちしております。

ローカル5Gソリューション

京セラみらいエンビジョンまちづくりラボ

京セみらいエンビジョンのラボでは、ローカル5Gネットワークを体感いただけます。 ラボ内には、Wi-Fi6の環境も構築していますので、ローカル5GとWi-Fi6の違いを同時に体感していただくことが出来ます。

詳細を⾒る