1. エリア設計は細かいポイントがたくさん

不定期でエリア設計について記載するコラムも第三弾を迎えました。電波の基礎、アンテナの置くときの考え方と記載したので、今回は少し細かい部分も見られるようにエリア設計者は実はこういうところを気にしているよというのを記載していきたいと思います。細かい部分でどういうところを見ているのかが分かれば、エリア設計の基礎的な考え方がなんとなくわかるかなと思います。

エリア設計というのは無線通信においてすごく大事なことではあるものの、ネットで検索しても詳しいやり方が出てこないですし、出てきたとしてもよくわからない計算式が出てきて、計算式もいつ使うのか、どう使うのかもわかりづらいですし、ノウハウも簡単に学べるものではなかったりします。それ故にエリア設計はよくわからないから軽視される部分でもあります。アンテナいっぱい設置して電波まき散らしたらいいでしょ的な考えです。

そして身も蓋もないことを言ってしまえばシミュレーションツールを持っている企業、団体であればシミュレーションツールにデータを入力していけばエリアが可視化され、電波のことをあまり知らなくても頑張ればそれなりのエリアができます。

なのでよくわからないところはシミュレーションツールに任せてしまえば、素人でもとりあえず通信ができるエリアは作れてしまうわけです。

しかしシミュレーションツールも万能ではなく、投入したデータ、設定を元にエリアを計算するだけのツールなので、細部を知らないとそもそもシミュレーションの結果として正しいものが出力されているのかどうかも判断つかないことが多かったりもします。

さらに細部を知らないことでシミュレーション回数が増えていく為、時間的にも非効率だったりします。

エリア設計者はそういう細かな部分も知っているからこそシミュレーションツールを使いこなし、無駄のないエリアが作れるようになるのです。

いきなり細かい部分を全部ここで書くとかなりの量になってしまう、内容もちんぷんかんぷんになりそうなので、まず細かい部分で気にする、かつ、理解がしやすいポイントとして「エリア設計時に気にするアンテナの細かい部分について」というところでコラムを書いていきたいと思います。

2. エリア設計時に見るべきポイント

2-1.アンテナ種類について

まず細かい部分かつ、エリア設計者が気にするポイントとして「アンテナ」が挙がるかと思います。アンテナはまさに電波の出入り口、ユーザーにかなり近い装置になるので様々な要素が詰まっています。ここを抑えることでエリア設計の質に関わってきます。まずはどんなアンテナを使用して電波を出すのか、アンテナの形状によっても作れるエリアは変わってくるので、アンテナの種類について記載していきます。

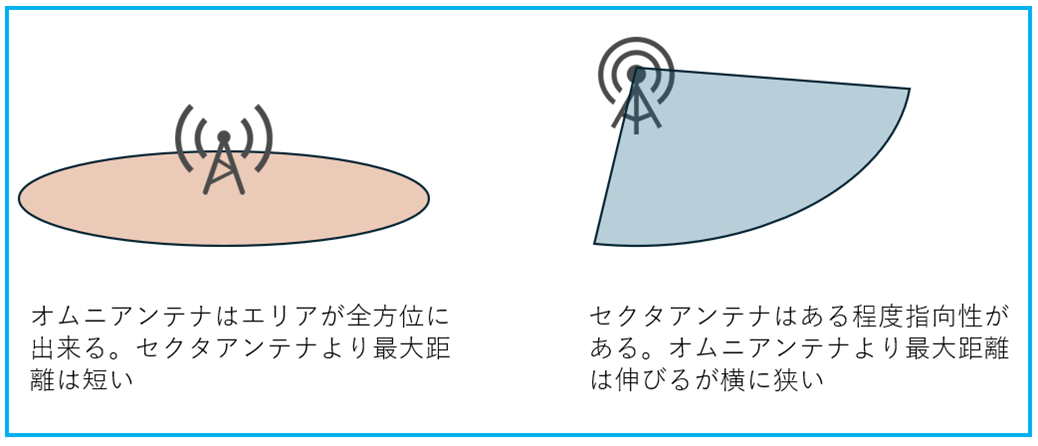

アンテナの種類が分かるとエリアの質が違ってくるという部分ですが、分かりやすいところで例を言うと、ホイップアンテナのような「オムニアンテナ」と「八木アンテナ」は作れるエリアが全然違います。オムニアンテナは水平方向に360°満遍なく電波が飛ぶアンテナになっています。八木アンテナは逆に電波の発射方向に対して絞った電波が出る、いわゆる指向性が強いアンテナになっています。

なので、屋内にアンテナを設置して、設置した部屋全体をカバーしたいということであればオムニアンテナを設置するべきで八木アンテナは不向きです。逆に細い長い廊下をエリア化したいとか、長い道路をエリア化したいという際はオムニアンテナでもできないわけではないですがやはり八木のような指向性が強いアンテナを使用するべきでしょう。

このようにアンテナの形状でもまずカバーエリアに合っているのかどうかの向き不向きがあります。

アンテナはもちろん八木アンテナ、ホイップアンテナだけではなく、通信キャリアがセクタアンテナとして使用しているコリニアアレイアンテナや、駅の無線設備などでよく見かけるダイポールアンテナ、ローカル5Gでも多く使われているパネルアンテナ、衛星通信などに使われるパラボラアンテナ等、アンテナの種類だけでもかなり多くのものがあります。

それぞれのアンテナに特性があり、アンテナによって特性がどう変わるのかを理解しておく必要があります。

とはいえ全てのアンテナ種類を覚えて何がどう電波を出すのかを覚えるのはめんどくさいですし、もちろん使用頻度に差があるので使用頻度の低い物を覚えてもしょうがないと思う人は多いでしょう。

なので、まずはざっくり「オムニアンテナ」なのか「セクタアンテナ」なのか2つに分けてオムニっぽいアンテナだけを覚えておくのがいいと思います。(ちなみにセクタアンテナは扇状のエリアを作るアンテナ、指向性のあるアンテナをそう呼んでいます)例えばホイップアンテナ、ダイポールアンテナ、グランドプレーンアンテナなどが無指向性と言われるものになっていますが、それ以外は大体セクタアンテナと覚えておけば最初のうちはいいかなと思います。

2-2.半値角について

アンテナは形状もさることながら、物が変われば同じ形状のアンテナでも性能差が出てきます。エリア設計者はその性能差に着目します。

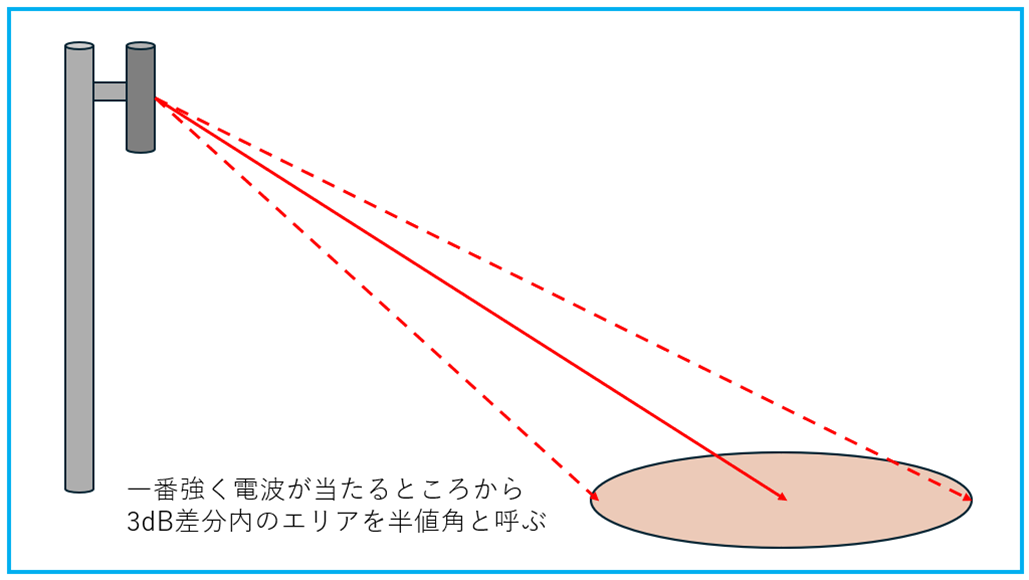

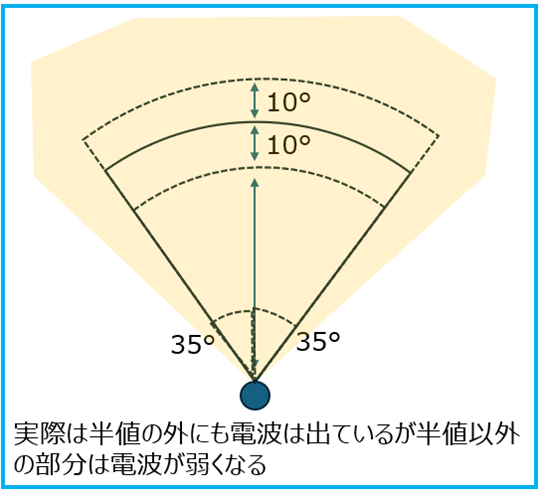

まず見るべき部分は「半値角」です。半値とは何ぞやというところですが、半値とは電波が一番強く出る角度から3dB低下する範囲で電波が強く到達するエリアを角度で表したものになります。

半分の値で何で3dB?と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

少しdB(デシベル)について簡単に解説をしておきます。すごく簡単な解説なのでdBなんか知ってるよという人は読み飛ばしてもらえればと・・・

---------ここからdB説明-----------

まず電波というのは電気の波を電波と呼んでいます。電波も電気なので強さを表すのにW(ワット)を使います。ただ普段生きていて電波で感電なんかしないと思います。それもそのはずで普段我々が扱っている電波というのは非常に弱い電気で波を作るのです。どの程度弱い電波なのかというと、携帯電話が受ける電波として0.00000001mW(ミリワット)あればまあ強いと表現されるレベルの電力になるわけです。

では0.00000001mWが0.000000005mWとなった時に電波はどれぐらい変化量があったか、と判断しなければならない時に、やたら0が多いので一発でわかりにくいし0を数えようにも目はチカチカするし数え間違いしそうだしすごくわかりにくいレベル、小さい電力で普段我々は電波を扱っています。

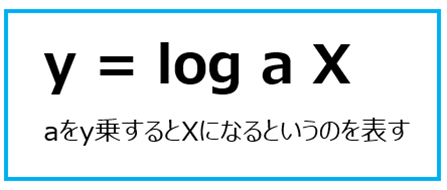

電波の強弱を表すのにいちいち0を数えていたら日が暮れてしまうので何かいい表現方法に置き換えようということで出てきたのが「対数」というものになります。対数というのはある数を別の数の何乗かというのを表す数です。つまり数字の置き換えをした数という感じになります。(高校数学で習った人も多いと思いますがlogの計算して出すやつです。y = log aXみたいな式を書くやつです。詳しく知りたい方は検索してみてください)

ただ、ぱっと数字を出されてもその数字が対数なのか対数じゃないのか見分けがつかなくなるので対数を使った時はdB、デシベルを付けるわけです。

電波の強さは基本的に1mW=0dBmとして基準値を設けて、1mWからどの程度数値が離れているかをdBmで表します。さらっと記載しましたがdBmの「m」というのが非常に重要で、mというのはmWのmを表しています。つまり「ここには-80dBmの電波が飛来している」と言われた時に単位を見るだけで対数を使った表現方法で、かつ、1mWを基準としている、つまり電波の強弱を表している数なんだということが分かります。

そしてdBの計算は常用対数というものを使います。常用対数はネットで検索すると表がいっぱい出てくると思うので是非見てみてください。

↑常用対数表例

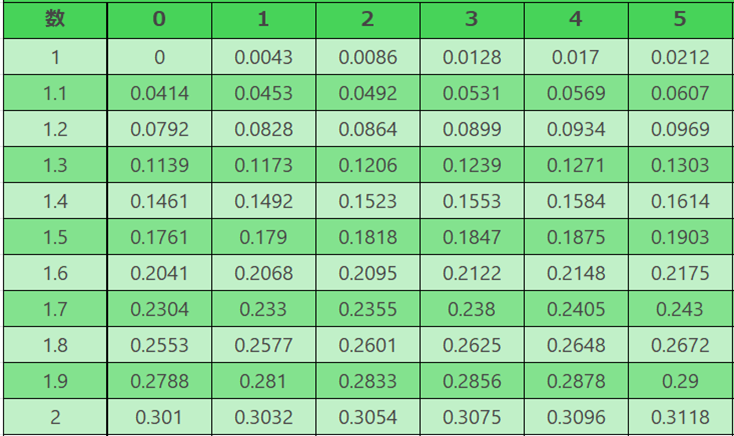

常用対数表を見ると数2.0と0の時に.3010と書いてあると思います。

「.3010」がまさにdBを表す数字となります。これが何を表しているかというと、とある数値が2倍された場合dBを使って2倍されたという現象を表すとdBは+3されます。

つまり0.00000001mW=-80dBmから0.00000002mWに変化すると=-77dBmと言う風に書き換えることができます。まだ末尾の1が2に増えてるのでこの変化はわかりやすいですが、とある数値が1/2になった場合も-3dBで表現されます。つまり0.00000001mW=-80dBmから0.000000005mWに電力が変化した場合は-83dBmという表記になります。この変化はある程度法則性があり、

2倍・1/2→3dB

4倍・1/4→6dB

5倍・1/5→7dB

8倍・1/8→9dB

10倍・1/10→10dB

ぐらいを覚えておけば色々計算できるようになります。

例えば-80dBmから-100dBmまで電波が弱まった!となったら20dBの差分があるので電波は1/100になっているわけです。-100dBmから-97dBmに少し電波が強くなった!となったら電波は2倍の強さになったという感じですね。どういうこと?何を言ってるの?と思うかもしれませんが理屈を説明すると数学の授業みたいになるので、気になる人は調べてみてください。

このような計算を用いて半分の値=3dBの差分ということを言っているわけです。

---------ここまでdB説明-----------

この「半値角」というのはそのアンテナが電波を出すときに強い電波を出せる範囲を表しています。

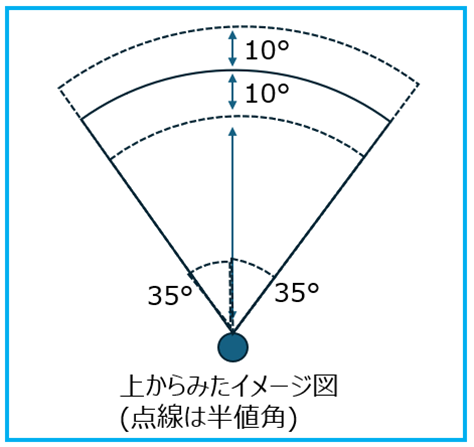

例えば水平半値角70度、垂直半値角20度というパネルアンテナがあったとします。水平半値が70度ということは一番強く電波が出る角度を上から見て0度とした場合0度方向から±35度の扇形に電波を強く出すというアンテナになるわけです。

じゃあ±45度地点だとどうなのという話なのですがそういう場合、電波自体は出ているんですが半値角から外れている為にそこまで強い電波が出ているわけではなく、到達距離などに差分が出てきます。垂直半値も同様で、アンテナを横から見た時に上下に3dB差分以内で電波を吹く角度が垂直半値角ということになります。

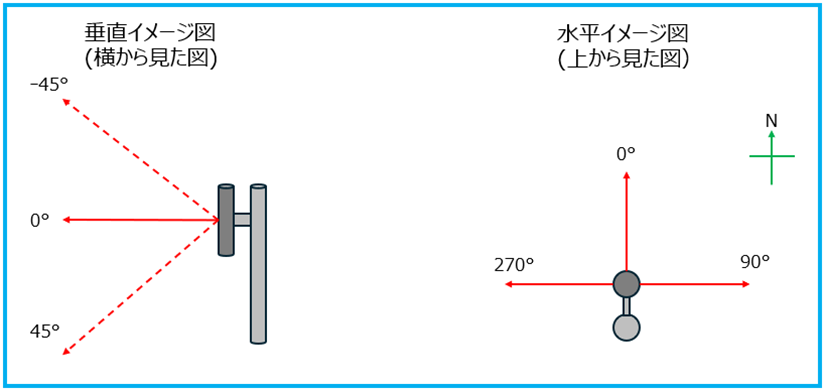

これがアンテナによって性能差が出てくる部分になるのです。

エリア設計者は水平方向の角度を真北を0度として「azimuth(アジマス)」とか「水平の指向方向」と呼んだりしています。垂直方向の角度は「チルト角」と呼ぶことが多いと思います。チルト角はアンテナを横から見た時に真横が0度、地面に向けて出すのが90度、完全に上空に向けて出すのが-90度として表現することが一般的です。

これらと半値というワードを使ってどのような角度でアンテナを設置するかという話を設計者同士ですることが多いです。例えば「このアンテナは水平半値40度、垂直半値10度で半値が狭いからあそこを狙うにはazimuth60度ぐらいにしてチルト6度ぐらいかけてあげればいいかなー」のような感じで会話をしています。

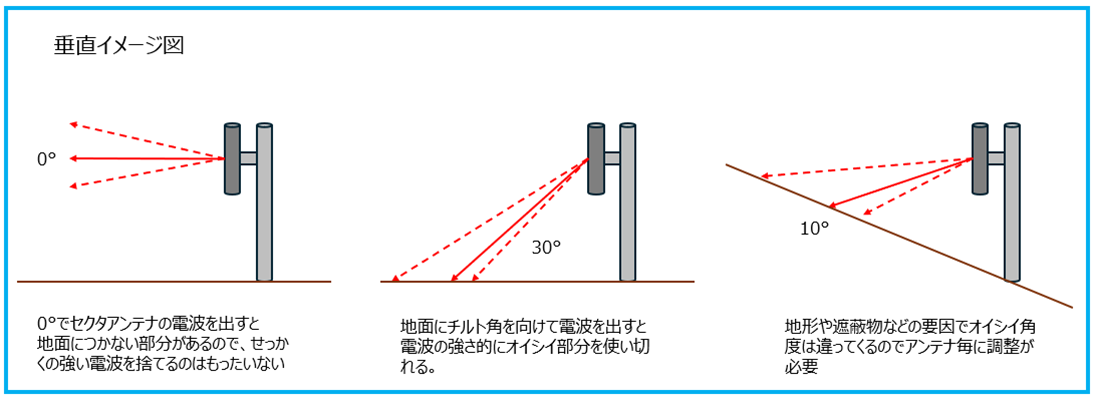

基本的にはセクタアンテナなどはエリア化したい場所が半値に入るようにアンテナの設置場所や角度を調整します。特に垂直半値はチルト角0度だとマイナス方面にある半値角(人によっては上半値(うえはんち)とか言ったりします)がせっかく電波の強い部分なのに空中に捨ててしまうのはもったいない為、半値角を加味したチルト角を設定することが多いです。

2-3.利得とパターンについて

アンテナの形状、半値角と続いてエリア設計者が見ている細かいポイントとしてアンテナ利得とアンテナパターンが挙がると思います。

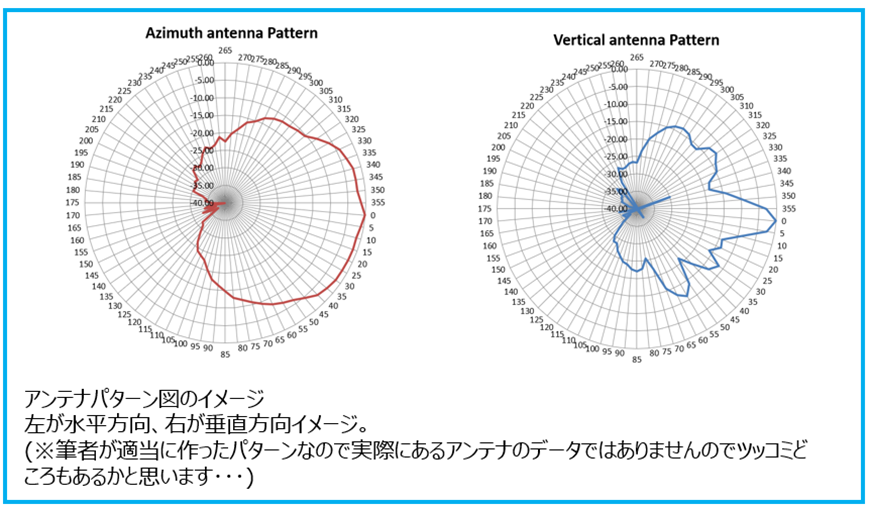

アンテナパターンとは簡単に言うとアンテナからどのようにして電波が出ているのかを視覚化したものになります。アンテナから出る電波はイメージ的に丸っこく出るというよりは波打っていたり花びらのようにもこもこと強い部分と弱い部分が存在して出ているものが結構あります。

そしてアンテナから一番強く電波が出ている場所が、どのぐらい強く電波を出しているのかを見るのがアンテナ利得になります。

アンテナ利得は単位が「dBi」と「dBd」の二つがあり、強さを図る基準が単位によって違います。

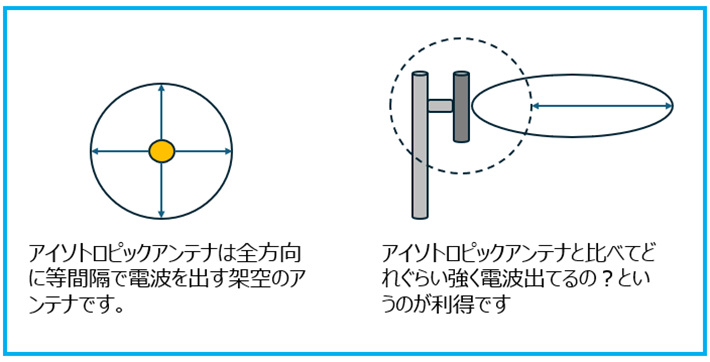

dBiのほうはアイソトロピックアンテナという360度、球体で全ての方向に同一の電波を出す仮想のアンテナを元にしており、dBdのほうはダイポールアンテナという実際にあるドーナツ型のように電波を出すアンテナを元にしています。私の経験上、通信業界ではdBiを使うことが多いような気がします。

dBiの値が強ければその方向に電波が飛びやすく、dBiが弱ければその方向に電波が飛びにくくなります。つまり単純な電波の飛距離で言えばdBiの高いアンテナは遠くまで電波が飛びます。

しかし、一番強く電波の出る部分、これをメインビームと呼んだりしますが、メインビーム部分のdBiが高い場合、半値が狭くなることが多いです。

想像しにくい場合ホースから水を出すところを想像してみましょう。

単純に入口が広いホースだと水は広がったまま足元に落ちると思いますが、入口を狭くしてあげると水はその分遠くに飛んだりします。しかし水の広がる範囲は狭くなります。アンテナもまったく一緒ではないですが似たように絞ると遠くまで飛ぶけど範囲は狭くなるものが多いです。

もちろんアンテナ利得も性能差、形状差が出る部分で、それなりに広い範囲で電波が飛ぶのに利得が高いなんていうものもあればビーム幅が狭いのに利得が低いアンテナなんていうものもあります。

アンテナパターンを見ることでどこらへんの電波が弱くなりやすいのか、アンテナ利得を見ることで大体どのぐらい電波が飛ぶのかが予想できる為エリア設計者はパターンと利得を見るのです。

ここで大事なのは、アンテナ利得が高いからすごくいい!というわけではなく、自分たちが作りたいエリアに対してマッチした性能なのかどうか、マッチしていないのであればアンテナをどのように利用するのかというのを考える為にアンテナ利得やアンテナパターンを見るので、単純に性能を見る物ではないということも一緒に覚えておきましょう。

3. まとめ

今回はエリア設計者が確認するポイントで細かくて、でも絶対見るべき部分で、ある程度理解しやすい部分としてアンテナについて色々記載してみました。

無線通信に使うアンテナというのは結構奥が深いもので、ラジカセでラジオを聴いていたらアンテナが折れ曲がってしまったのでハンガーを解体してとりあえずアンテナの部分に挿したりなんかしていました。針金1本でもアンテナになるといえばなるのです。(今の20代の方はラジオの説明をしてもあまりピンとくる方が少なく・・・年代によってラジオに適当な金属で代用なんて話も「あるあるーw」なのか「・・・?」なのか分かれてきます。ジェネレーションギャップって怖いですね・・・)

もちろん5G関連に使うアンテナはそんな単純なものではなく非常に高性能で難解な構造をしています。

本当にピンからキリまであるアンテナを見極めるにはどういうところを見てるんだろうっていう情報もなかなか検索して出てこない部分になるので是非このコラムで概要を知ってもらえればと思います。

アンテナの話というのも数式やら対数やら勉強チックなことがいっぱい出てくるので苦手な方も多いと思います。私たち京セラみらいエンビジョンは元々通信事業者様のエリア設計などにも携わらせていただくことも多い、エリア設計が大得意な会社でもあります。是非アンテナ含め質問や要望あればご相談いただければ私含め専門の者がサポートさせていただきます。お気軽にお声がけください。