1. はじめに

ローカル5Gの商用利用が少しずつ進み、さまざまな分野での活用が模索されています。特に、鉄道業界では早い段階からローカル5Gの活用が検討されてきました。鉄道は多くの人々の移動を支える社会インフラであり、通信環境の整備は安全性や利便性の向上に直結します。しかし、鉄道の特徴である「路線」という長大なエリアをカバーする上で、ローカル5Gの運用にはいくつかの課題が存在します。本稿では、鉄道におけるローカル5Gの活用の可能性と、既存の通信インフラとのベストミックスについて考察します。

2. 鉄道におけるローカル5G導入の課題

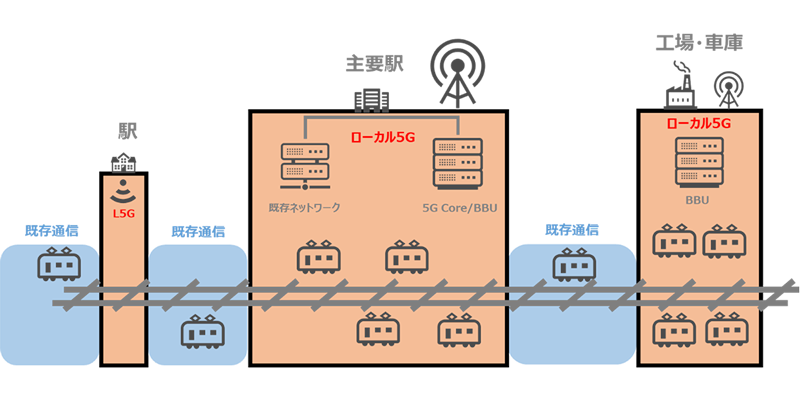

ローカル5Gを鉄道に導入する際、最大の課題となるのは「自己土地利用」の原則です。ローカル5Gは、基本的に企業や団体が自己の管理する敷地内で利用することを前提としているため、鉄道のように広範囲にわたる「路線」をカバーするには技術面・コスト面の両面で課題があります。特に、鉄道は"線"状に敷地が広がるため、ローカル5Gの電波が隣接する土地へ漏れないように調整することが求められますが、これには高度な技術と多大なコストが必要となります。駅や車庫などの施設だけでなく、長い路線を含めてローカル5Gを展開するには、規制の壁を乗り越える必要があります。

また、コストの問題も無視できません。路線全体にローカル5Gを導入するには多数の基地局が必要となり、莫大な投資が求められます。特に都市部以外の過疎地域では、コストに見合う十分な効果を得るのが難しいのが現状です。そのため、鉄道インフラ全体をローカル5G単独でカバーするのは現実的ではなく、既存の通信インフラとの併用が有効な選択肢となります。

3. 既存通信事業者とのベストミックス

現在、多くの鉄道事業者は既存通信事業者のネットワークを活用しており、鉄道無線の補完として携帯電話回線やタブレット端末を利用しています。これにより、運行管理や車内サービスの向上が図られています。

さらに、近年のスマートフォンやタブレット端末はDualSIM対応のものが増えており、eSIMと物理SIMを組み合わせることで、異なる通信網を柔軟に利用できます。例えば、既存通信事業者のSIMを主回線とし、ローカル5GのSIMを副回線として運用することで、通信の安定性を確保しながら、必要に応じてローカル5Gの高品質な通信を活用できます。

このように、ローカル5Gと既存通信事業者のネットワークを組み合わせることで、コストを抑えながら鉄道の通信環境を最適化することが可能になります。

4. ローカル5Gの最適な適用領域

ローカル5Gの強みを活かせる最適な領域として、以下のような場面が考えられます。

4.1 駅構内

駅構内では鉄道車両との通信だけでなく、多くの監視カメラや案内システム、駅員間の通信が行われており、膨大なデータ通信が発生します。現在はWi-Fiなどの既存通信網が活用されていますが、セキュリティや通信品質の面で課題があります。ローカル5Gを導入することで、より安定した高速通信環境を構築し、映像監視や業務通信の品質を向上させることができます。

4.2 車庫・保守工場

鉄道の運行を支える車庫や保守工場では、点検作業や設備管理のデジタル化が進んでいます。ローカル5Gを活用することで、リアルタイムでのデータ共有やリモート操作が可能となり、作業の効率化や安全性の向上が期待できます。

4.3 災害時の対応力強化

鉄道は、異常気象や災害時に多くの人が駅構内に滞留するケースがあります。このような状況では、既存通信事業者のネットワークが輻輳し、通信が困難になる可能性があります。しかし、ローカル5Gを導入しておけば、災害時でも安定した通信環境を確保し、駅構内の情報提供や緊急連絡手段として活用できます。

5. 結論

鉄道インフラにおいて、ローカル5Gは既存の通信インフラと補完し合う形で活用するのが最適なアプローチです。路線上では鉄道無線と既存通信事業者の回線を活用し、駅構内や車庫、保守工場などの施設内ではローカル5Gを導入することで、セキュリティ・コスト・通信品質のバランスを最適化できます。

特に、DualSIM端末の普及により、ローカル5Gと既存通信事業者の両方を柔軟に活用することが容易になりました。鉄道業界におけるデジタル化が進む中で、このベストミックスの導入は、安全性・業務効率・利用者の利便性向上に大きく貢献するでしょう。

ローカル5Gは、単独で鉄道の通信課題を解決するものではなく、既存の通信インフラと連携することでその真価を発揮します。今後、鉄道業界におけるローカル5Gの活用が進むことで、より安全で快適な移動体験が実現することを期待したいと思います。

最後までご覧いただきありがとうございました。