5月28日(水)~30日(金)に東京ビッグサイトで開催された「ローカル5Gサミットin ワイヤレスジャパンxワイヤレス・テクノロジー・パーク 2025」で、基調講演に登壇しました。今回は基調講演の内容をご紹介致します。

ローカル5Gの概要

4Gから5Gに進化した大きなポイントが「通信速度」「通信容量」「同時接続数」「遅延時間」の4つとなります。これらが大きく飛躍して改善されているというところが5Gの技術特長となっております。

ローカル5Gとは各企業や自治体様が自らの建物内、敷地内で自営で構築する5Gのサービスです。そのため、ローカル5Gを利用する場合は、機器を購入し、免許申請を行い、敷地内で運用するというものとなっております。通信事業者様が提供するパブリック5Gは設備に影響があるような膨大な通信を行う場合は通信事業者様の判断で利用停止できますし、無制限プランにしていたとしても、アップリンク200Gを超える通信は速度制限がかかる可能性があります。また、災害など全体の通信量が増える場合は通信輻輳の影響も受けることがあります。ローカル5Gであれば自社設備のため、こういった影響を受けずに利用することが可能です。災害時のBCP(事業継続計画)の観点からの導入も進んでいます。

実際に当社へ引き合いが来ている案件としては、「スマートビルディング」「重機遠隔操作」「港湾監視対策」「映像配信」「トンネル対策」「テーマパーク」「高速道路対策」の分野で引き合いがで増えております。「映像配信」では好きなアーテストのコンサートチケットをゲットできなかったファン向けにライブビューイングにて映画館で配信したり、推しのアイドルに固定したカメラにて配信等を検討しております。ローカル5Gを活用することで日本から世界へ積極的に情報発信できる環境を整えたいと思っています。

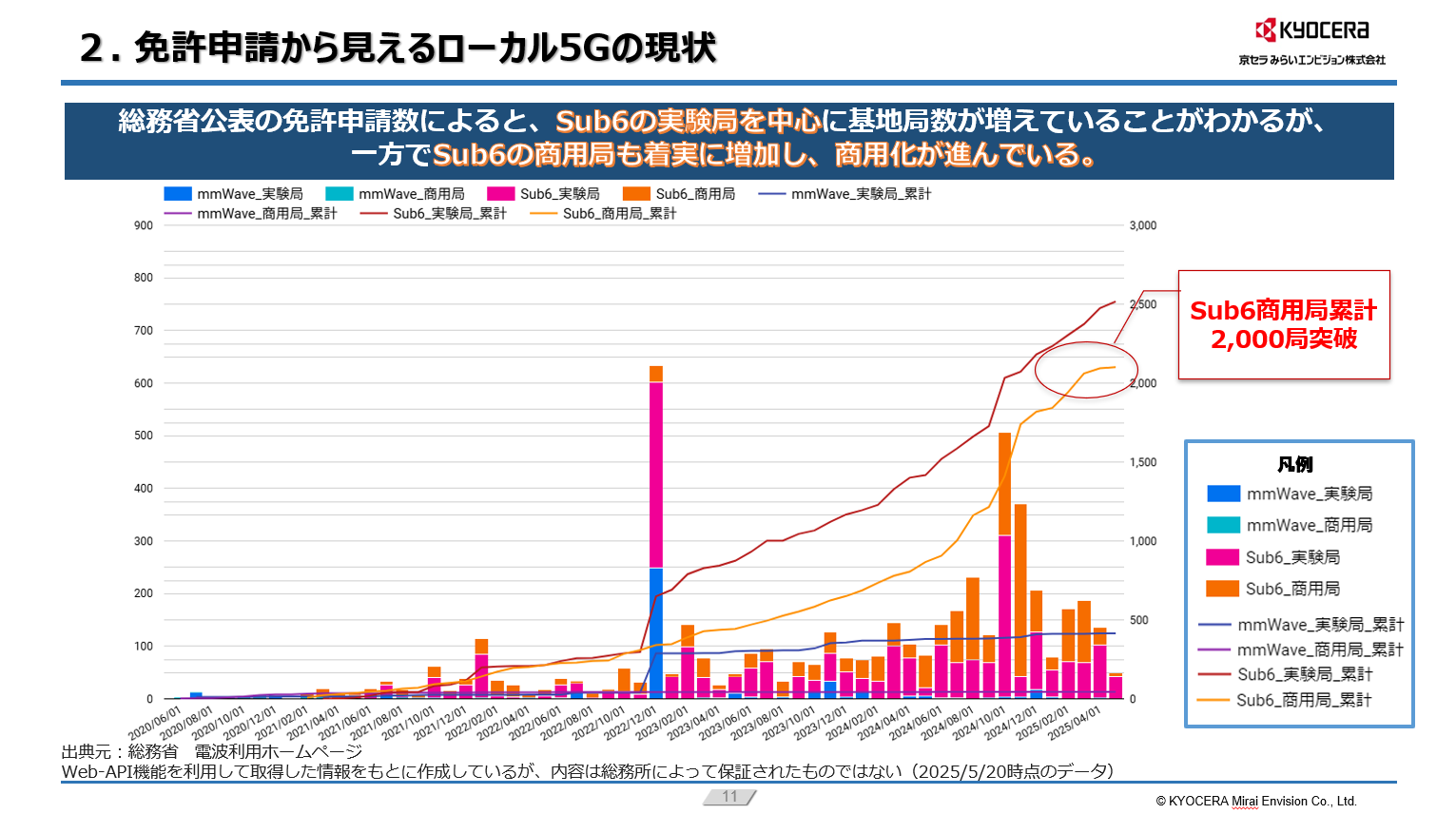

次に本格普及の兆しというところを少し見てみたいと思います。免許申請数を総務省のホームページで検索することが可能ですが、グラフの通り、周波数帯で比較すると、ミリ波よりもSub6帯の申請数が圧倒的に多い状況です。Sub6については商用局も着実に増加傾向となっており、商用化が進んでいます。今年に入りSub6商用免許数が2,000局を突破し、実証実験ではない実利用が進んでいる状況です。

Sub6ソリューション"OmniPOD"紹介

弊社はQCT社(Quanta Cloud Technology)の国内販売代理店としてローカル5G機器を販売しています。

QCT社のOmniPODは商用を意識してコアネットワークの冗長化が図られており、オンプレ環境で安定した稼働が見込めます。1台のBBUから最大16台のRRUを接続することができ、DAS装置を別に用意することなく、容易にカバレッジの拡張が可能です。世の中で注目されているトレンドとして、O-RAN対応で複数ベンダーの製品を接続していくような流れもありますが、本製品はシンプルなシングルベンダー構成となりますので障害などがあった際もベンダー間の調整、確認など不要でわかりやすい運用となっております。

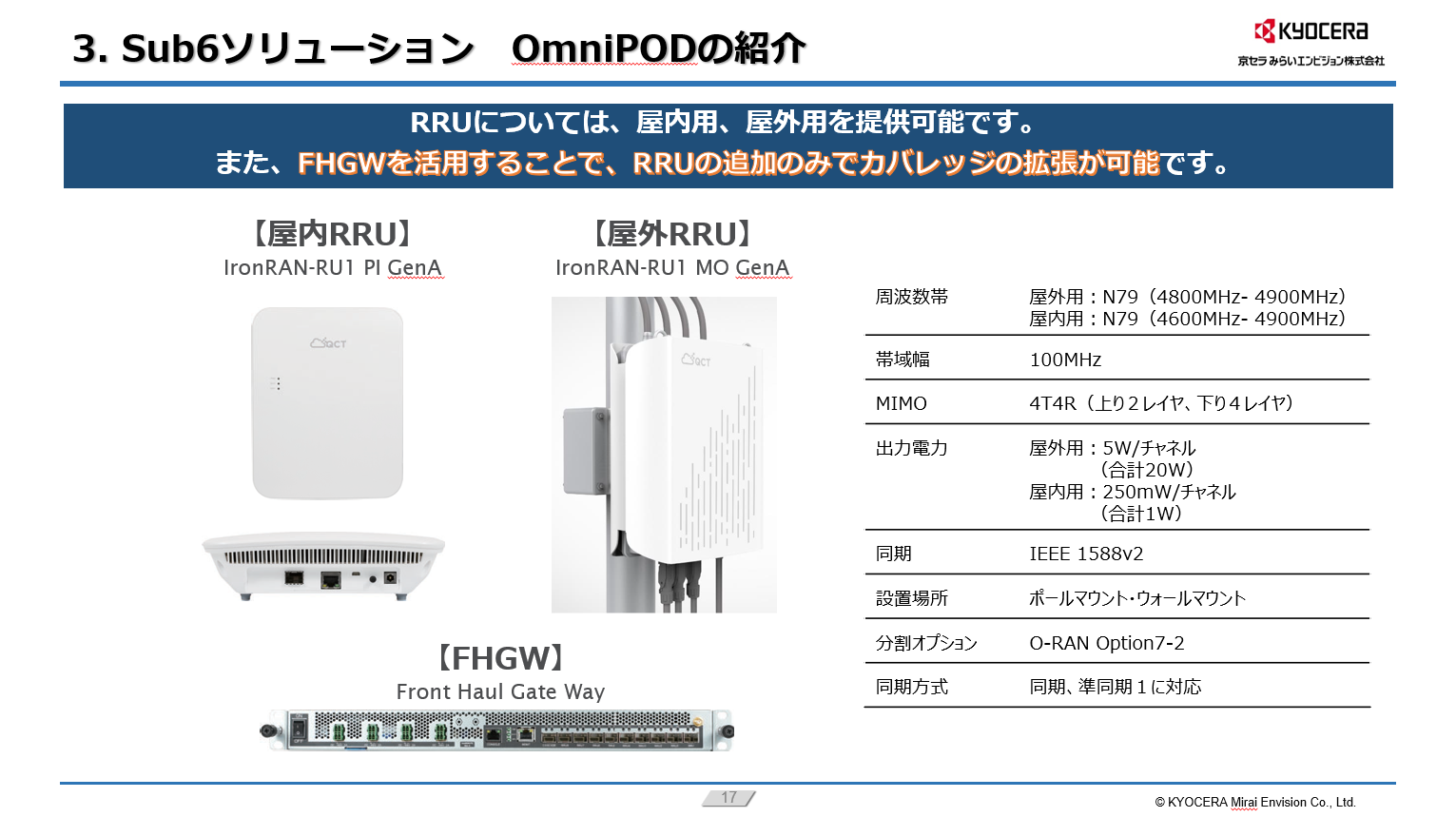

RAN部分について、特にRRUについては屋内型、屋外型を提供可能です。屋内型は小型軽量、屋外型は20Wのハイパワーでエリアの構築が可能です。出力が大きい方が遠くに電波を送信することが可能になります。また、特徴的なのは、FHGW(フロントホールゲートウェイ)にRRUを増設するだけでカバレッジの拡大を行うことができ、高価なBBUを増設せずとも手軽にエリアの拡大が可能です。また、同期方式として上りの速度を向上させる準同期にも対応しており、映像配信など上りの帯域を多く使うようなユースケースにも対応可能です。

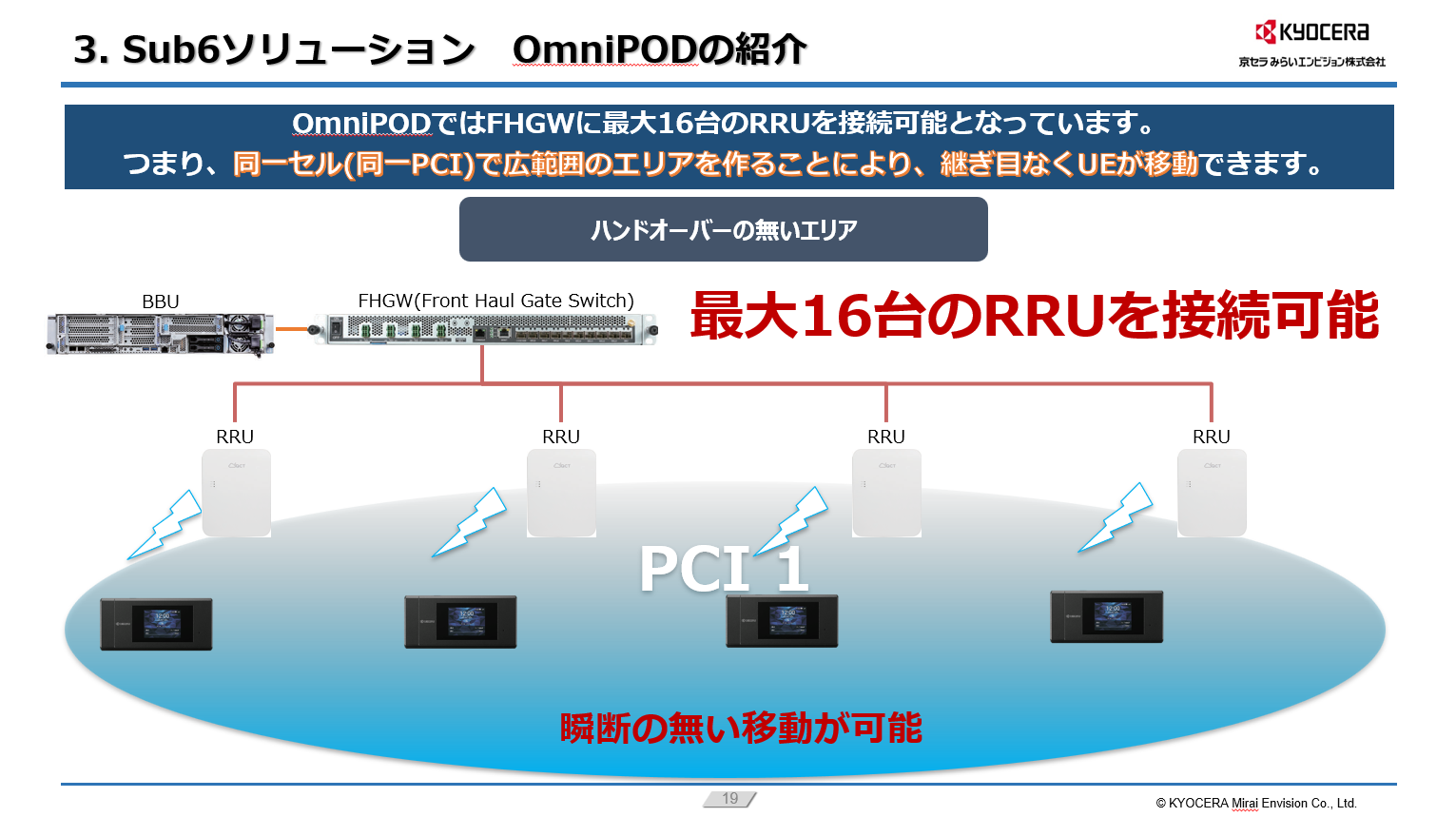

次に最近QCT製品で評価されている同一セルによる広いサービスエリア構築可能な機能について説明します。

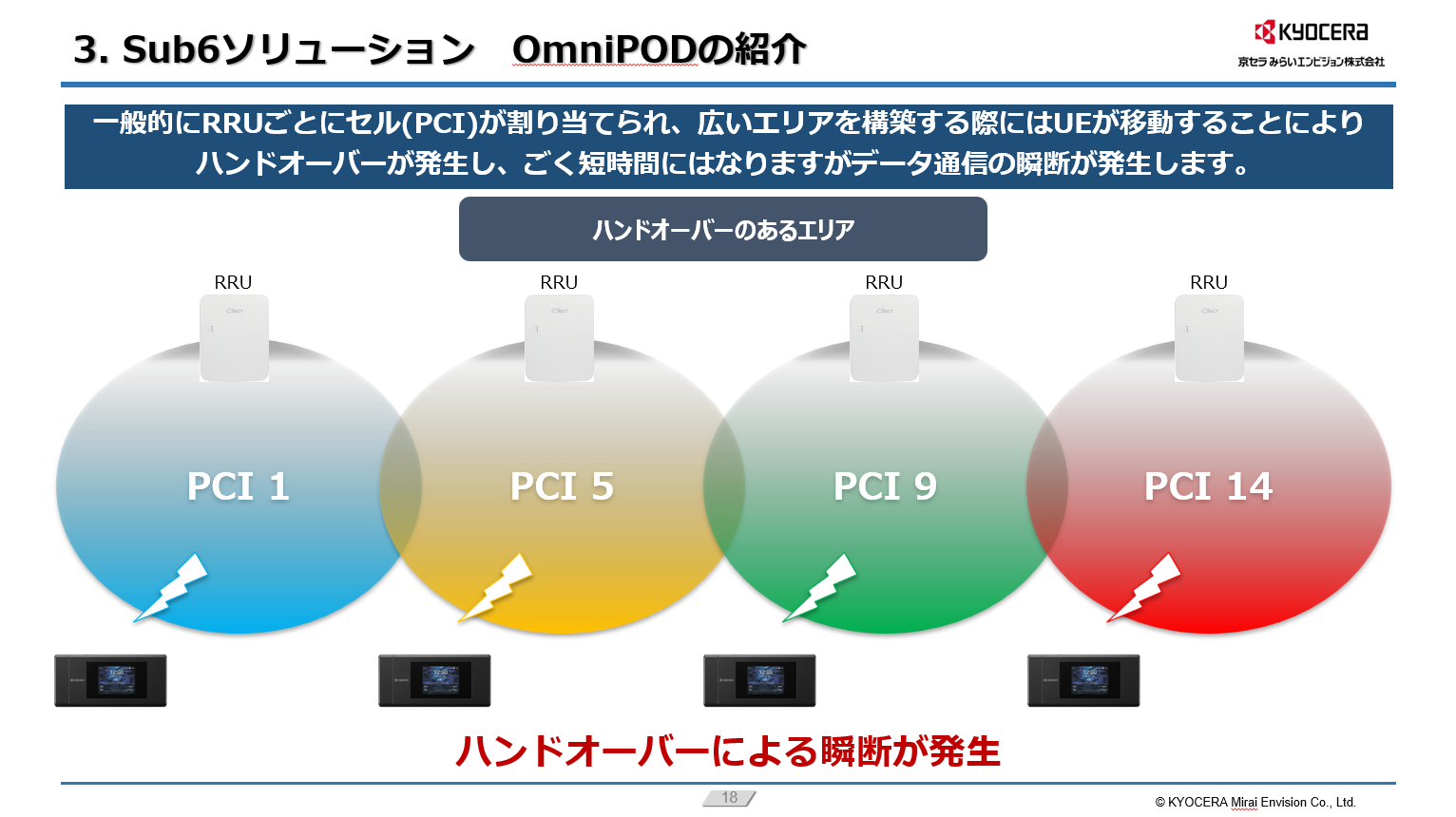

一般的にRRUごとにセル(PCI)が設定されており、RRUを複数使う必要のある大きな工場やイベント会場においては、UE端末が移動することにより各セル間でハンドオーバーが発生し、ごく短時間ではありますが瞬断が発生します。

一方でOmniPODではBBUとRRUの間にFHGW(フロントホールゲートウェイ)というハブのような装置を置く事で、最大16台のRRUを収容する事が可能となっております。この機能を使う事により、UE端末から見た場合1つのセルになっており、このエリア内をハンドオーバーが発生させずに移動することできます。これは大きな特徴となっており、別にDAS装置を準備せずとも同様の機能を有しています。

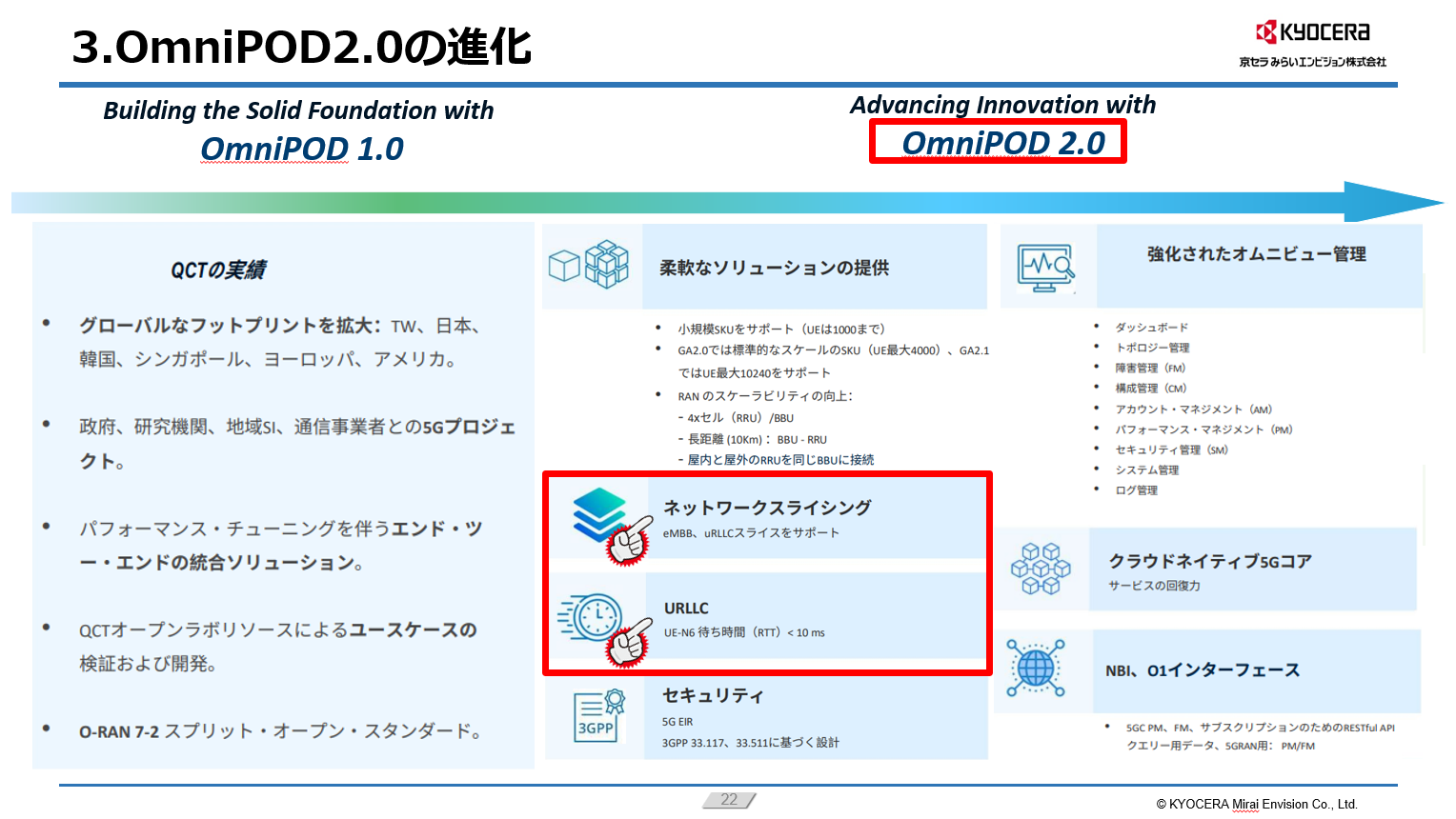

最後にOmniPOD2.0についてご紹介します。ネットワークスライシング機能は、「用途ごとに最適な通信環境を同時に構築できる」「セキュリティや信頼性を高められる」「柔軟なネットワーク運用が可能」「多様な業界での活用が広がる」といった点で、従来のネットワークにはない大きな優位性を持っています。URLLC機能は、5Gが従来のモバイル通信では難しかった「超高信頼・超低遅延」な通信を実現し、自動運転や遠隔医療などミッションクリティカルな分野での活用を可能にする技術です。

高性能端末について

これまでは5G基地局の送信出力は高出力化され端末まで電波が十分に届くようになりましたが、端末出力が弱く上り電波が基地局へ届かず、実質エリアが大きくできないことや通信品質劣化の課題がありました。この課題に対し総務省は2024年9月に「HPUE(High Power User Equipment 高出力端末)」(最大出力29dBm=800mW)が使用できるように法律を改正しました。このことによって、従来の出力(200mW)から高出力化(800mW)が可能になりました(6dB改善)。6dBm改善すると、無線電波の届く距離は「理論上およそ2倍」と言われております。6月に最大出力29dBm・800mW利用できる端末が発売予定との話が最近ございましたので、非常に注目しております。

また、従来のアンテナ内蔵型端末ではアンテナが筐体内に収まる形で設置されているため、利得を上げたり電波を全方向に対して均等に送受信することが困難でした。外部アンテナは筐体の影響を受けにくく全方向に対して送受信することが可能です。また、利得も法律の規制範囲の最大利得とすることが可能です。内蔵アンテナと外部アンテナの利得差は10dBに達することもあり、外部アンテナは大きなエリアや通信品質改善に大きく寄与します(10dB改善)。

これからは、HPUEと外部アンテナを持った端末がローカル5Gに関わらず市場を拡大していきます!

当社ではまだ技適申請検討中であり、最大出力800mWを現時点では出すことはできない状況ではございますが、外部アンテナの効果もありローカル5Gの実験局で積極的に活用しております。先にご紹介させて頂きましたQCT製ローカル5Gと接続し、高速移動での接続も安定した通信が確認できております。当社三田にある本社にはローカル5Gのラボがあり、そこにHPUE、外部アンテナ付き端末を置いておりますので、ご興味がある方は実物をご確認頂ければと思います。

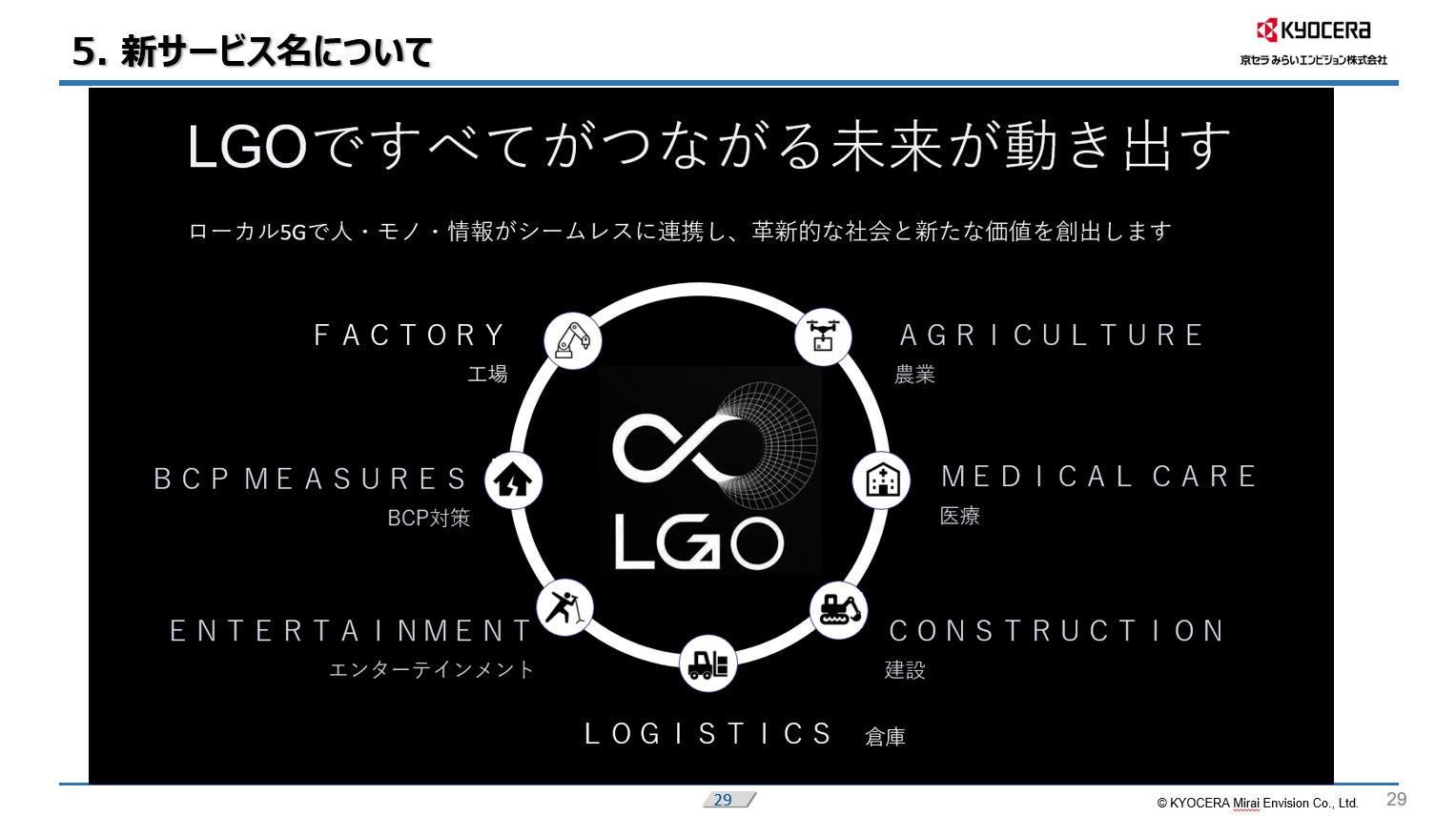

新サービスについて

当社ではローカル5Gを導入して何が変わるのか、何をすればいいのか、ローカル5Gの提供を開始して以来様々なお客様と会話する中で何度もこう言った議論を行ってきました。ローカル5Gはただのネットワーク環境のため、最終的に何を提供すべきか検討した結果、様々なソリューションと組み合わせて業界に寄り添ったサービスの展開を検討しております。

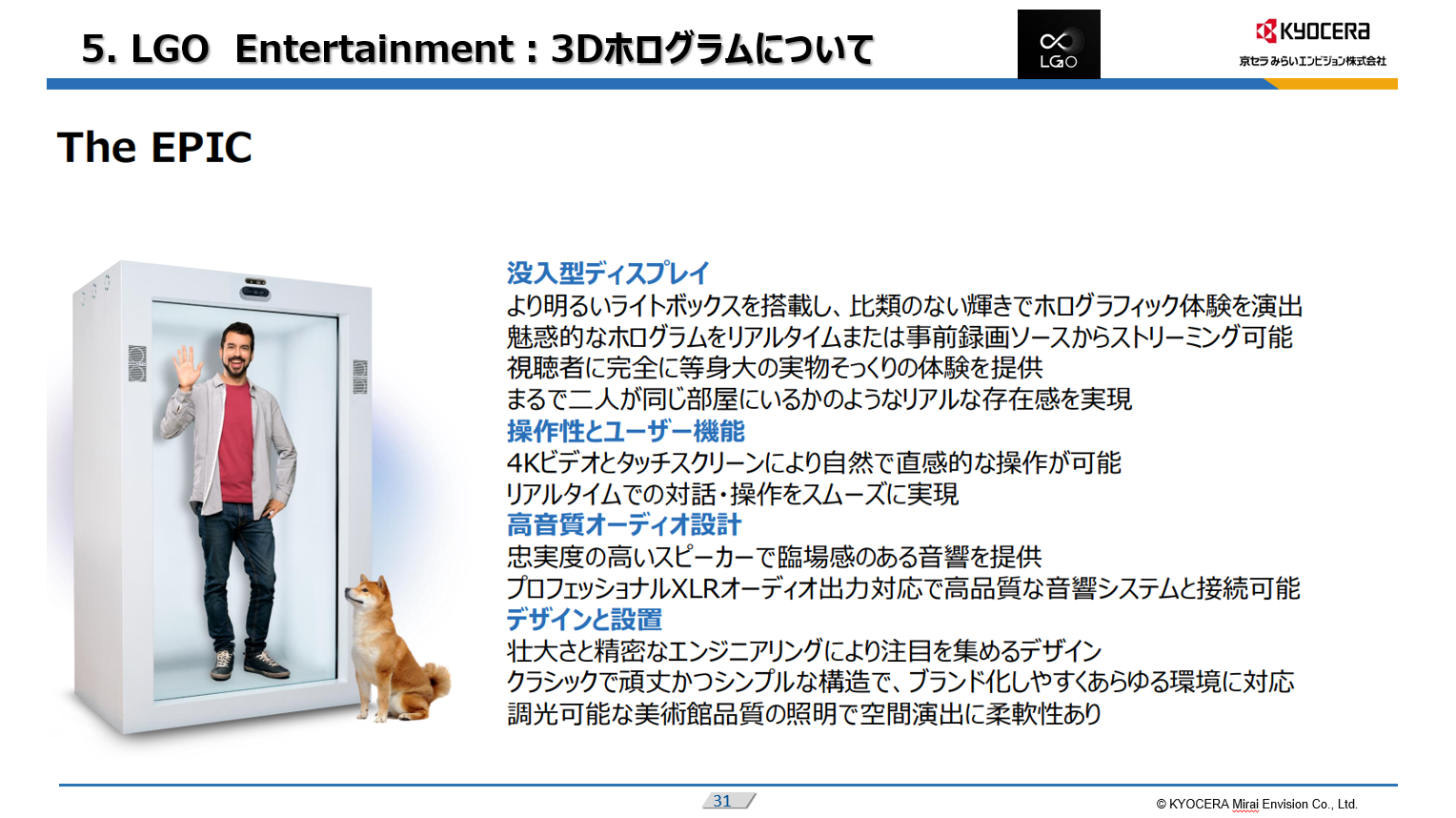

エンターテインメントでの利用として、3Dホログラムとの連携をご紹介します。遠隔地同士をリアルタイムでつなぐホログラムデバイスは、AIカメラを内蔵し、ユーザーやコンテンツをホログラム化して映し出す。遠隔医療やバーチャルショッピング、エンターテイメントなど多様な用途で人と人の新しいつながりを実現します。

工場での利用としてタブレットとの連携をご紹介します。京セラ製タブレットは画面や手が濡れた状態、軍手やグローブをしたままでの操作することが可能なため、屋外での作業時やグローブを付けたときの作業でも効率よく使うことができます。また、デバイス故障診断機能も付いており、実機を回収せずにトラブル時の解決をサポートすることも可能になっています。その他Wi-Fiハンドオーバー機能があり、広いオフィス内を移動中も自動的にアクセスポイントを繋ぎ変えながら通信接続を維持するため、Wi-Fi通信が途切れにくくなっております。

タブレットとローカル5Gを工場内で使用することで、工場内での作業の効率化に期待できます。

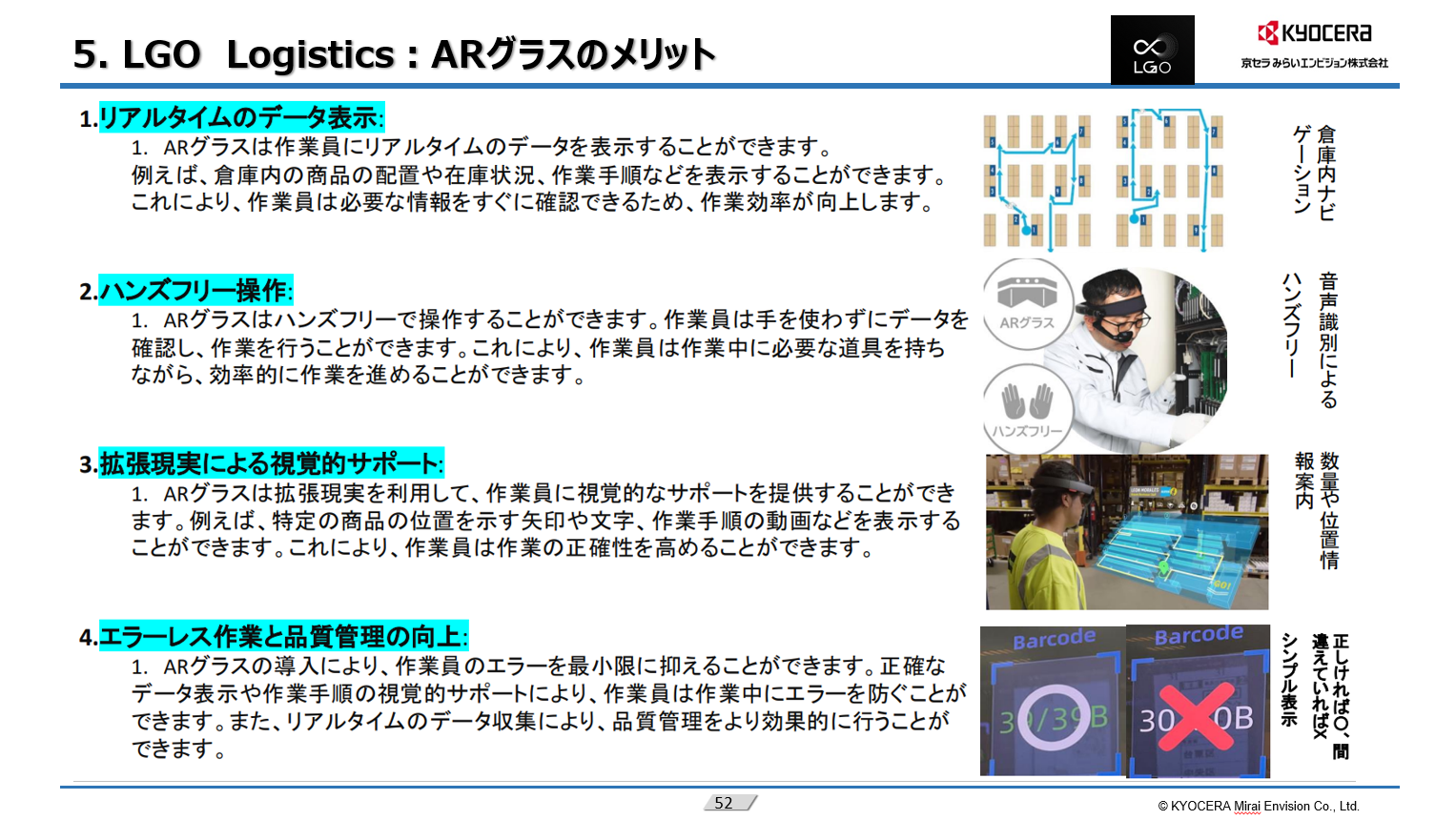

物流での利用としてARグラスとの連携も期待できます。今まで手作業でやっていた荷物の搬出入作業もARグラスを使えばハンズフリーで画面を見ながら作業できるため、人的ミスの削減・業務効率化が見込まれます。ARグラスを使ってデータをやり取りする量が多くなると、Wi-Fiだけでは高速通信ができなくなるため、今後ローカル5Gの導入も増えていくと予想しております。

おわりに

当社ローカル5Gのラボでは、ローカル5Gの機器を使用して様々な端末の検証を行っており、状況に合わせて様々な利用シーンに合わせて端末のご提案もできるようにしております。お客様のほうでお持ちのソリューションで、ローカル5Gと接続したいといった事がございましたら、ぜひ、ご相談・見学などいただければと思います。また、サービスなどを提供されようとしている会社様も協業という形でローカル5G市場を一緒に盛り上げていきたいと考えておりますので、ぜひお声がけください。

基調講演資料

京セラみらいエンビジョンまちづくりラボ

京セみらいエンビジョンのラボでは、ローカル5Gネットワークを体感いただけます。 ラボ内には、Wi-Fi6の環境も構築していますので、ローカル5GとWi-Fi6の違いを同時に体感していただくことができます。

問い合わせ