現場の点検作業は、多くの企業様にとって日々の業務の基盤を支える重要なプロセスとなります。

従来の点検作業においては、現場での目視確認、場合によっては証憑となる写真の撮影、そして作業が完了した後に事務所へ移動しての手作業による報告書の作成を伴うことが一般的でありましたが、今日ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の発展によって、従来の点検作業に大きな変革が訪れています。

これまでのアナログ作業をデジタルツールやシステムに置き換えることで、業務効率の向上や品質の向上が期待されています。

しかし、DX化には多くのメリットがある一方で、新たな課題やデメリットも見逃すことはできません。

このコラムでは、点検作業のDX化におけるメリットとデメリットの両面を掘り下げ、現場作業の未来を考えてみたいと思います。

DX化によるメリット

1. 作業効率の向上

DX化により、従来では手作業で行っていた記録やデータ入力が自動化されます。

モバイル端末やクラウドベースの点検アプリケーションを活用すれば、現場で収集した情報をリアルタイムで共有、管理することができ、作業効率が飛躍的に向上します。

2. ヒューマンエラーの削減

従来の手作業による点検(アナログ記録)では、作業者の確認ミスや記録時の誤記、記入漏れが発生するリスクがありましたが、DX化されたデジタルツールやシステムでは入力フォームのガイド機能やエラーチェックも可能であり、人的ミスを大幅に削減することができ、併せてデータの精度が向上することで報告書の信頼性も高めることができます。

3. データの蓄積とデータの活用による改善

DX化されたデジタルツールやシステムを活用することにより、点検結果が電子的な『データ』として蓄積されます。

これらの『データ』は、AIや分析ツールなどを活用して、更なる改善に繋げることができるようになります。

例えば、故障が発生しやすい箇所を予測したり、設備の劣化傾向を把握したりするなどの異常傾向の分析が可能になり、予防保全の精度を高めることができます。

また、長期的な目線では設備自体の寿命を延ばし、コスト削減にも寄与するかもしれません。

4. 報告書作成の簡略化

点検作業の結果がデジタルで記録されることで、定型的な報告書フォーマットであれば、自動生成が可能になります。

これにより、従来では作業者が報告書を手作業で作成していた手間が省け、迅速な情報共有が可能となります。

5. 移動時間の削減

ドローンやリモートセンサー、各種IoT技術を組み合わせて活用することで、リアルタイムで設備の状態を監視することが可能になり、従来のように作業者が現場に赴かなくても設備の異常を検知でき、有事の際は必要に応じて迅速に対応することができるようになります。

DX化のデメリットと課題

1. 初期コストの高さ

中小企業や予算の限られた組織にとっては大きな負担となること、新たな機器やシステムを導入した場合は、その後の維持・管理にも継続的なコストが必要となることが懸念されます。

2. 作業者の負担増加

慣れ親しんだ手作業からデジタルツールへの移行には、作業者にとっては学習や適応するための負担が伴います。

便利と感じるユーザーがいる一方で、一部の作業者は新しい手順に対する抵抗感やストレスを感じる方がいることも否めません。

3. 作業者の移動時間削減の意外な側面

DX化により現場への移動時間が削減されることは、一見メリットと捉えることができますが、一方で現場に直接足を運ぶ機会が減少するため、設備の詳細な状態を把握するための『現場感覚』が失われるリスクが懸念されます。

現場での雰囲気や直感は、頼り過ぎは良くないですが、時に重要な判断材料となり得ることもあり、これがデメリットになる可能性があります。

その他、現場の人間関係の希薄化や従来の経験に基づく判断力の低下なども懸念となり得ます。

4. スキルと教育の不足

新しいデジタルツールやシステムを導入しても、それを適切に活用できる人材がいなければ効果を発揮できません。

場合によっては作業員への教育やトレーニングが必要であり、これらは時間とコストが伴います。

5. システム障害への対応や依存リスク

DX化によってデジタルツールやシステムに依存することで、システム障害が発生した場合、設備の点検データが取得できなくなると業務全体が停滞してしまうリスクがあります。

また、デジタルツールやシステムの操作ミス、設定ミスが発生した場合、手作業よりも効率が低下してしまう可能性もあります。

6. 現場固有の問題への対応(柔軟性の低下)

デジタル技術が万能ではない点も考慮する必要があります。

例えば、各種IoTセンサーなどがカバーできない部分や予測不能な異常が発生した場合には、従来型の点検が不可欠となります。

また、現場の作業がデジタルツールやシステムに縛られてしまうと、システム仕様が実際の現場状況に合わない場合、作業者が臨機応変に対応することが難しくなる可能性があります。

DX化を推進するにあたってのポイント

DX化を推進する際は、以下のポイントに注意することが重要です。

1. 現場の声を取り入れる

実際に現場で活動する作業者の意見を積極的に収集して、現場作業に適したデジタルツールやシステムを選定することが重要です。

作業者が使いやすいと思えるデジタルツールやシステムを提供することで、DX化への抵抗感を軽減することができます。

2. 段階的な導入

一度にすべてのプロセスをDX化するのではなく、小規模な試験導入から始め、優先順位をつけて段階的に導入していくことが重要です。

これにより、現場の負担を軽減しつつ、リスクを最小限に抑えながらスムーズな移行を実現できます。

3. 教育とサポートの強化

DX化を円滑に推進するためには、作業員への教育プログラムやトレーニングの実施が不可欠です。

また、トラブル時に迅速な対応が可能となるサポート体制を整備することも非常に重要で、こうすることで作業員の負担を軽減できます。

4. 従来の点検手法とのハイブリッド運用

完全なるDX化を目指すのではなく、従来の点検手法とデジタルツールやシステムを組み合わせたハイブリッドな運用を検討することで、課題が発生した場合でも柔軟性を保ちつつ、効率的な対応が可能となり、リスクを最小限に抑えられます。

なお、ハイブリッド運用を検討するにあたっては、デジタルツールやシステムを利用するユーザやステークホルダーとの十分なコミュニケーションを図ることが重要です。

これを通じて信頼関係を構築すると同時に、彼らの期待することやDX化しようとしている業務(業務フローを含む)を深く理解することがポイントとなります。

さいごに

点検作業のDX化は、効率化と品質向上を実現する一方で、新たな課題も伴いますので、慎重な計画と現場の理解が不可欠となります。

企業としては、メリットとデメリットをしっかりと見極めながら、計画的にDX化を推進させることが求められますが、デジタルツールやシステムの導入はあくまでも手段であり、最終的な目的は現場の安全性と効率、あるいは品質を高めることにあります。

この視点を忘れず、企業と現場が一体となり、課題を乗り越えていくことで、点検作業のDX化は、より良い未来への第一歩となるでしょう。

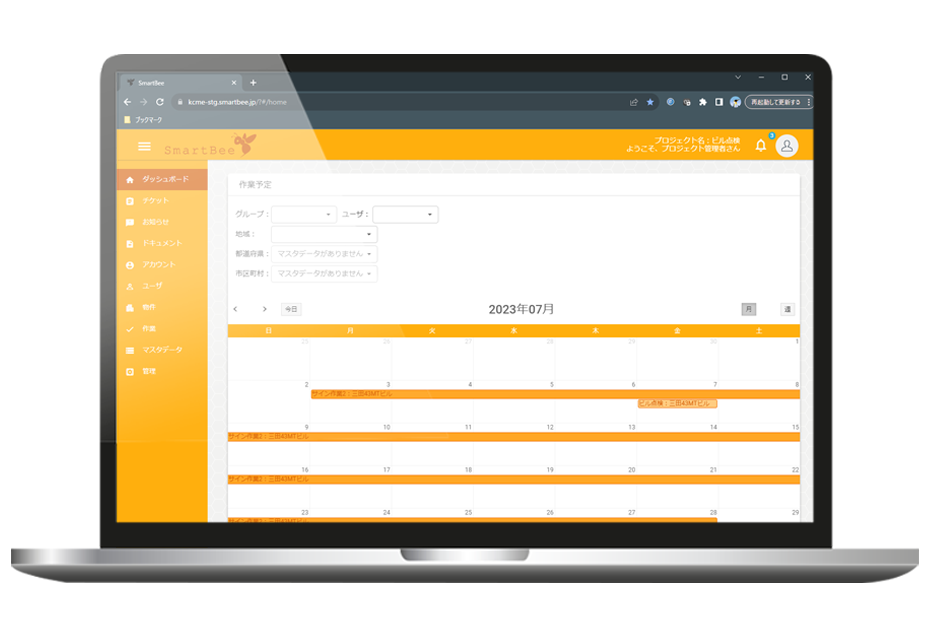

なお、弊社が提供する『SmartBee』は現場での点検作業にも活用することができるクラウドサービスとなります。

『SmartBee』の料金プランは、使用ディスク容量による従量課金制(40GByteまで)となっており、比較的安価でのスモールスタートが可能です。

点検作業のDX化をご検討されているのであれば、ぜひ一度お話を伺わせて頂ければと思いますので、ご興味がございましたら、お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡を頂けますと幸いでございます。

SmartBee

作業項目や現場情報の一括管理を可能にするクラウドサービスです。

SmartBeeを導入すれば、管理業務の負担が減るばかりでなく、点検現場の状況をリアルタイムで把握でき、ミスやコスト削減につながります。